Die Reaktionen auf mein Plädoyer, keine weiteren Regulierungen im Bereich der Medikamentenversorgung einzuführen, waren heftig.

Es ist merkwürdig, dass die Verteidigung marktwirtschaftlicher Strukturen, wenn sie im Gesundheitswesen sind, zu Unverständnis führt. Alleine das öffentliche Kundgeben, dass der Grad der Regulierung des Marktes Grenzen besitzt, macht einen in Österreich zu einem Verdächtigen. Und trotzdem bekenne ich mich dazu – ich glaube nicht daran, dass durch noch mehr staatliche Regeln Einsparungen bei den Medikamenten erreichbar sind.

Den wenigsten ist bekannt, dass Medikamentenpreise hierzulande von einem staatlichen Monopoleinkäufer, dem Hauptverband, festgelegt werden. Wer ein Medikament verkaufen will, kann das entweder privat machen, in Krankenhäusern verkaufen oder aber über die Kassen.

80 Prozent aller verkauften Medikamente werden von den Kassen bezahlt, die gesetzlich nicht mehr als den EU-Durchschnittspreis bezahlen dürfen. Wenn ein Generikum auf den Markt kommt, dann schreibt das Gesetz genau vor, wie teuer es sein darf. Ab dem dritten Generikum haben alle, ob Original oder Generikum, den gleichen Preis.

Mit dieser Regulierung haben wir es geschafft, dass die Preise niedrig sind. Was also soll es bringen, wenn zu diesen Regeln eine weitere kommt, und ein Preiskampf angefacht werden soll, wie es in Salzburg angedacht ist?

Kaum ist bekannt, dass die meisten Pharmaunternehmen kleine oder mittlere Unternehmen sind, die mit ein oder zwei Produkten versuchen, über Wasser zu bleiben. Jeder denkt nur an die internationalen Multis. Was aber würde für die kleinen so ein Preiskampf bedeuten? Ganz einfach! Die Großen, die es sich leisten könnten, mit neu eintretenden internationalen Generika-Unternehmen zu wetteifern, werden beginnen, diese kleinen aufzukaufen. Die ohnehin schon schwer Markt verzerrende Fusionswelle innerhalb der Branche würde angefacht. Die großen werden Oligopole und der Wettbewerb schwächer. Einmal abgesehen, dass mit dem Verschwinden der kleinen auch Arbeitsplätze verloren gehen, bedeutet ein schwächerer Wettbewerb auf Dauer eine Reduktion der Qualität bei steigenden Preisen. So zumindest die marktwirtschaftliche Theorie, die der Meinung ist, dass man sein eigenes Produkt nur über Preis und Qualität von dem der Mitbewerber unterscheiden kann – was dann zu niedrigeren Preisen bei höherer Qualität führt.

Ach die Qualität! Da wollen wir im Gesundheitssystem lieber nichts messen und wundern uns dann, dass die Qualität der Medikamente mehr vom Marketing als von harten Fakten abhängt. Außerdem, Preise regulieren ist ja so viel einfacher!

Die Pharmabranche ist wie jede andere Branche an Gewinnen interessiert – damit muss man leben können. In einer Demokratie kann und soll der Markt reguliert, aber nicht überreguliert werden – das lässt er sich nämlich nicht gefallen, besonders dann nicht, wenn er von internationalen Multis repräsentiert wird.

Solange der Markt regiert, müssen wir Gewinne mitfinanzieren – ohne Neid! Denn was passiert, wenn man versucht, sich diese Gewinne zu sparen? Dann denken wir doch an die AUA, die ÖBB, oder die Landeskrankenhäuser. Überall Milliardengräber, deren Betrieb mehr kostet, als an Erlösen erzielt werden kann und deren Schulden über Steuern zu begleichen sind. Man verliert mehr Geld und – was viel schlimmer ist – Freiheit! Denn der Staat mit seinem Gewaltmonopol wird nicht zurückschrecken, Bürger einzusperren, wenn diese Steuern zurückhalten, weil sie nicht mehr bereit sind, Defizite der ÖBB oder nutzloser Krankenhäuser abzudecken.

Dieser Artikel wurde im Oktober 2009 in ähnlicher Form in der Wiener Zeitung veröffentlicht.

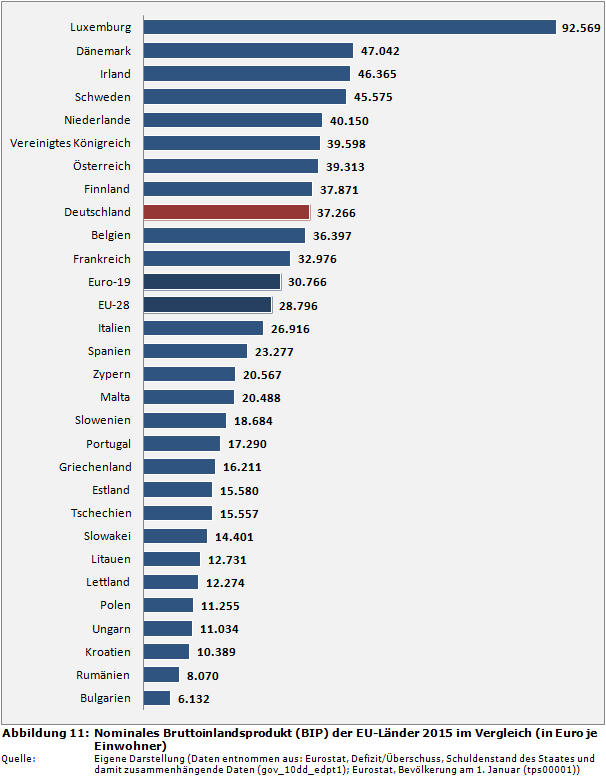

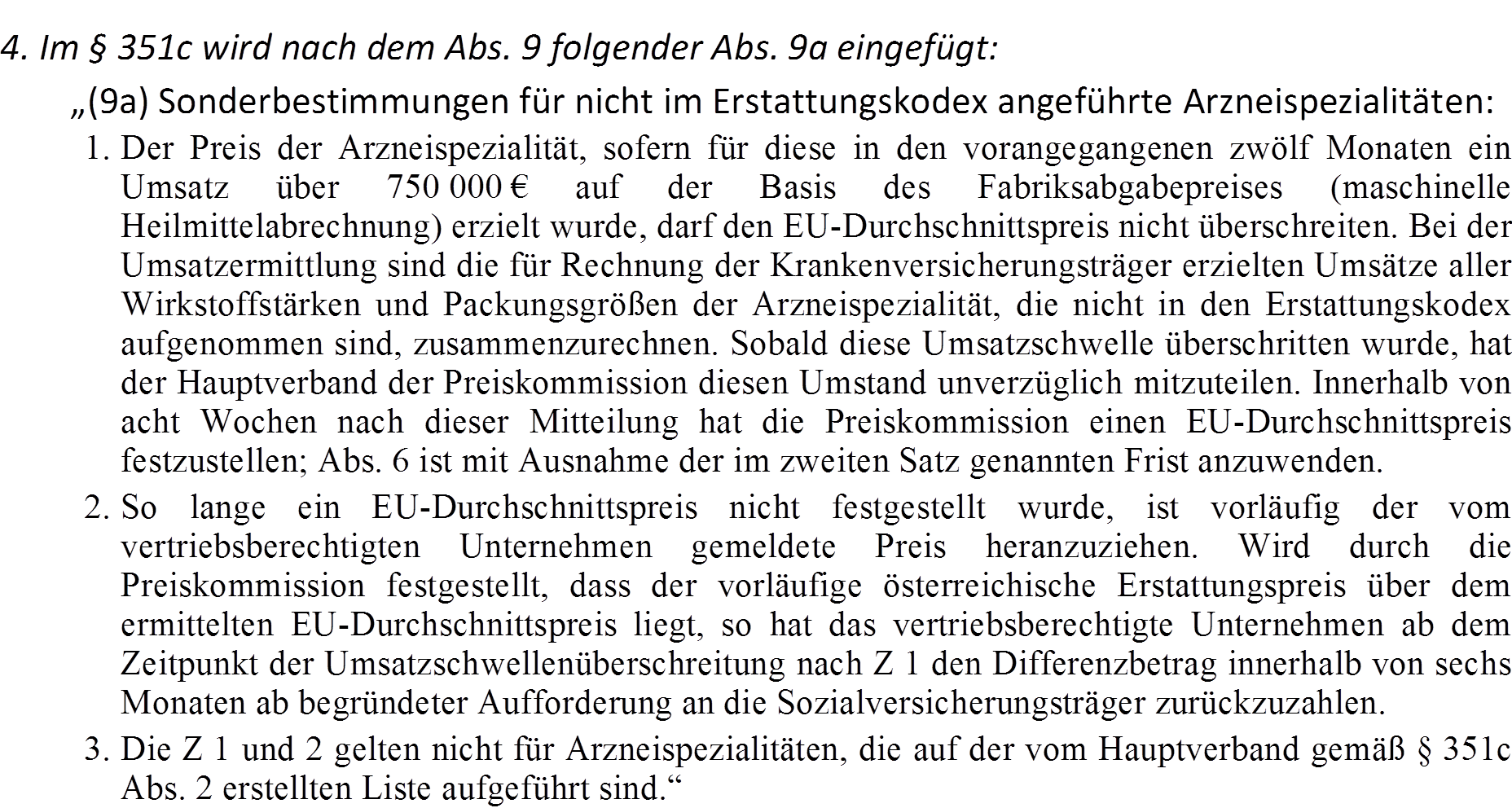

Wie es aussieht, hat Österreich den Medikamentenmarkt praktisch verstaatlicht. Die Preise aller Medikamente, unabhängig, ob sie von den Kassen erstattet werden oder nicht, werden reguliert – kein Medikament, das mehr als 750.000€ Jahresumsatz erzielt, darf hinkünftig über dem EU-Durchschnittspreis verkauft werden, und der wird aus ALLEN EU-Staaten, unabhängig seines BIPs, errechnet, inkludiert also auch etwa Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Ungarn, Polen, Lettland, Litauen deren BIP/Kopf bei einem Drittel des unsrigen liegt.

Wie es aussieht, hat Österreich den Medikamentenmarkt praktisch verstaatlicht. Die Preise aller Medikamente, unabhängig, ob sie von den Kassen erstattet werden oder nicht, werden reguliert – kein Medikament, das mehr als 750.000€ Jahresumsatz erzielt, darf hinkünftig über dem EU-Durchschnittspreis verkauft werden, und der wird aus ALLEN EU-Staaten, unabhängig seines BIPs, errechnet, inkludiert also auch etwa Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Ungarn, Polen, Lettland, Litauen deren BIP/Kopf bei einem Drittel des unsrigen liegt.