Problemaufriss:

In Österreich wurden 2009 (inkl. Zahnärzten) etwa 44.000 Ärzte in Ärztelisten geführt. Dort wird man nur geführt, wenn man ärztlich tätig ist oder tätig sein will. Die Zahl der ärztlich tätigen Ärzte wächst, nach einem dynamischen Wachstum seit 1970, ab den späten 1980er Jahren beinah linear.

Quelle: Statistik Austria, 2010

Mit 44.000 Ärzten ist Österreich im internationalen Vergleich „sehr gut“ ausgestattet. Nichts desto trotz wird immer wieder davon gesprochen, dass es entweder bereits Ärztemangel gibt, oder aber man, weil die Ausbildungskapazitäten unzureichend seien, auf einen solchen zusteuere. Die Ausbildungskapazitäten in Österreich beziehen sich auf zwei, voneinander unabhängige, jedoch obligat hintereinander gereihte Ausbildungswege: das Medizinstudium, dass Absolventen berechtigt, eine Ausbildung zum Arzt anzutreten und der Turnus, sei es zum Allgemeinmediziner oder zum Facharzt, der als praktischer Teil die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Arztberufs vermitteln soll.

Während die Kapazitäten im Studium – innerhalb vernünftiger Grenzen, die vor allem durch Lehrressourcen (qualifiziertes Personal, Lehrkrankenhäuser, Patienten etc.) bedingt sind – durch das Wissenschaftsministerium festgelegt werden können, sind die Ausbildungskapazitäten der Turnusärzte Limitationen durch die Ärztekammer(n) unterworfen.

Für den Turnus zum Allgemeinmediziner bestehen kaum Grenzen. Sobald ein Krankenhaus die Berechtigung zur Ausbildung durch die Ärztekammer erhält, kann es so viele Turnusärzte ausbilden wie es will, bzw. es sich leisten kann.

Die Facharztausbildung ist dagegen streng limitiert. Hier werden durch die Ärztekammer einzelne Stellen genehmigt. Ob Ausbildungsstellen besetzt werden oder nicht, hängt dann wieder vom Krankenhaus, bzw. vom Primararzt der Abteilung, der die Ausbildungsstelle genehmigt wurde, ab. An der real wirksamen Ausbildungskapazität sind somit verschiedenste Stellen beteiligt und sie ist auch von unterschiedlichsten Interessen und Interessensgruppierungen beeinflusst.

In Summe sind so die postpromotionellen Ausbildungskapazitäten schwierig zu steuern und von einer Reihe von Variablen abhängig, die nur begrenzt durch eine Sachpolitik, die den Blick auf die gesamte Versorgungssituation richtet, bestimmt sind.

Ist die Frage des Angebots schon schwierig zu beantworten, wird auf Seiten des Ärztebedarfs die Situation noch komplexer. Die Frage des Ärztebedarfs wird international immer wieder diskutiert und immer wieder werden Versuche unternommen, diesen zu berechnen. Die Schwierigkeiten diesen zu berechnen liegt in der Interdependenz von an sich vielen Variablen, die durch politische Einflussnahme zusätzlich massiv kompliziert werden.

Der wohl wichtigste Faktor, für ein Gesundheitssystem, wie wir es in Österreich vorfinden, ist – nicht etwa wie meist angenommen die Demographie – sondern die Struktur der Versorgung: wie hoch ist der Anteil der angestellten Ärzte im Verhältnis zu unternehmerischen Ärzten, welche Versorgungswirksamkeit wird durch welche Struktur oder Einrichtung (Spitäler, Ambulanzen, Ordinationen etc.) erzielt, welche Schnittstellenprobleme, die Doppelgleisigkeiten provozieren, existieren, wird eher ambulant oder eher stationär versorgt, welche Vorhaltekapazitäten werden durch Gesetze geregelt und welche sind „freiwillig“ eingerichtet, welche Kompetenzen von anderen nicht-ärztlichen Berufsgruppen werden übernommen etc. All diese Faktoren beeinflussen den objektivierbaren Bedarf. Jede Veränderung in der Versorgungsstruktur, sei sie durch medizinisch technischen Fortschritt (z.B.: weniger stationär) oder gesetzliche Änderungen (z.B.: neue Curricula im universitären und postpromotionellen Bereich, neue Berufsgruppen) oder Machtkämpfe (Berufsgruppenkonflikte, die unterschiedlich stark zum Ausdruck kommen können) hervorgerufen, beeinflusst unmittelbar den Bedarf und macht daher eine „harte“ Langfrist-Prognose schwer bzw. unmöglich.

Aber selbst wenn der Bedarf exakt berechnet werden könnte und man die Ausbildungskapazitäten dem Bedarf anpasste, kann man damit nicht garantieren, auch genug Ärzte zu haben. Denn ob eine bedarfsorientierte Stelle auch besetzbar ist, oder nicht, hängt neben der Zahl der Absolventen wesentlich von der Attraktivität dieser Stelle ab. Hier geht es also um Anreizsysteme, die jeden einzelnen Arzt in seiner Entscheidung betreffen. Allem voran ist das Honorarsystem für unternehmerische Ärzte und die Arbeitszeitregelungen für angestellte Ärzte zu nennen. Je rigider und zentralistischer diese Systeme sind, desto schwieriger ist es jenen Weg zu finden, der alle besetzbaren und bedarfsorientierten Stellen gleich attraktiv macht. Das dies nicht oder nicht mehr gelingt ist immer wieder festzustellen. Während in Ballungszentren Ärzte im „Überfluss“ vorhanden sind, mangelt es an solchen in der Peripherie.

Das ist nicht weiter verwunderlich, da nach vielen Jahren der Ausbildung, der Lebensmittelpunkt sich dorthin verlagert hat, wo man ausgebildet wurde und es sehr schwierig ist, diese fertigen Ärzte dann zu „verpflanzen“. Oft stehen diese auch in Partnerschaften, also wäre die „Verpflanzung“ von Familien (oft mit einem zusätzlichen Einkommen- es hat also auch die Berufschance des Partners einen w) nötig. Wenn zudem die Rahmenbedingungen durch zentralistische Gehalts- und Arbeitszeitmodelle in einem Ballungszentrum die gleichen sind, wie in der Peripherie, dann gibt es wenig Motivation zu wandern. Auch im niedergelassenen Bereich ist so eine Situation zu beobachten. Während in der Stadt der Arzt seine Praxis nicht verlassen muss, um genug Umsatz zu erzielen, sind am Land weite und zeitraubende Wege zurückzulegen um Patienten zu versorgen. Die Honorarsysteme nehmen diese Unterschiede jedoch kaum wahr. Komplexitätstreibend kommt hinzu, dass der Anteil der weiblichen Ärzte stark zugenommen hat. Für Frauen mit Kindern wird aktuell nur ein sehr begrenztes Angebot gestellt, dass es erlaubt, Beruf und Familie zu vereinen. Wenn es diese Angebote gibt, dann so gut wie nie in der Peripherie.

Wenn man also die Frage der bedarfsorientierten Ausbildungsstellen an den Universitäten (genauer genommen der Studienanfänger-Plätze, die sich durch die Drop-Out-Quote von der Zahl der Absolventen unterscheiden) stellt, muss man festhalten, dass es auf Grund des vorher gesagten keinesfalls eine lineare Antwort geben kann. Ausbildungsplätze produzieren Köpfe, die Versorgung verlangt „Versorgungsäquivalente“. Zugespitzt könnte man also die Frage stellen: wie viel Köpfe muss ich wo (Uni oder Turnus) wie viel zuviel ausbilden um keinen Mangel an versorgungswirksamen Ärzten in allen bestehenden oder geplanten Strukturen der Versorgung zu haben.

In diesem Zusammenhang muss man die ausländischen Studenten thematisieren. Auch in dieser Gruppe gilt, dass ihr Bleiben oder Abwandern wesentlich von der Attraktivität des Arbeitsangebots abhängt. Die Abwanderungen der letzten Jahre waren maßgeblich von den langen innerösterreichischen Wartezeiten auf Turnusplätze bestimmt (die verfassungsrechtlich ausgesprochen bedenklich zudem und ganz offen bevorzugt an Innländer, mehr noch an regionale Inländer – Linz den Linzern, Wien den Wienern, Niederösterreich den Niederösterreichern etc. vergeben wurden). Eine lineare Fortschreibung dieses Verhaltens ist gefährlich. Zwar bleibt bei ausländischen Absolventen die Wahrscheinlichkeit abzuwandern sicher höher; allerdings, nach mindestens sechs Jahren Ausbildung in Österreich und entsprechend attraktivem Arbeitsangebot, wäre diese Wahrscheinlichkeit sicher geringer, als die Wanderungsbewegungen der letzten Jahre es vortäuschen. Eine lineare Fortschreibung ist also nur dann realistisch, wenn die Arbeitsbedingungen der Ärzte in Österreich weiter „unattraktiv“ bleiben – was allerdings dann wiederum die Situation der Peripherie wie oben beschrieben nicht verbessert und den beobachtbaren Mangel an Interessenten trotz ausreichender Zahl an Absolventen prolongiert. Umgekehrt kann es bei Erhöhung der Attraktivität der Arbeitsbedingungen (die notwendig werden wird, um ausreichend Ärzte rekrutieren zu können; die Initiativen in einigen Ordenspitälern zeigen diesen Trend eindeutig auf) aber sogar zu einem Umkehreffekt kommen, und ausländische Ärzte drängen nach Österreich. Dabei ist weniger an Deutschland als mehr an jene Länder zu denken, die auf Grund der Zuwanderung der letzten Jahrzehnte in Österreich eine große „Gast-Gemeinde“ vorfinden.

Hintergrund zu den identifizierten Studien

Aktuell wurden 7 Studien identifiziert, die sich mit dem Thema Arztbedarf beschäftigen.

Drei Studien (CHINI, ARWIG I, ARWIG II) stammen aus dem Umfeld der Österreichischen Ärztekammer, vier Studien vom ÖBIG, eine Studie aus dem Umfeld des Wissenschaftsministeriums. Letztere, sowie eine ÖBIG-Studie beschäftigen sich mit der Migrationsbereitschaft der Ärzte, der Rest der Studien hat in irgendeiner Weise mit dem Arztbedarf zu tun.

Für jene Studien, die sich mit dem Arztbedarf beschäftigen gibt sich folgendes Bild.

Ausschließlich die ÖBIG-Studien beschäftigen sich mit dem eigentlichen Bedarf, in dem sie in allen Überlegungen die Versorgungswirksamkeit der als Ärzte tätigen Mediziner ins Kalkül ziehen, und bemüht sind, den Bedarf von der Versorgungsseite her zu betrachten. Die Studien CHINI und ARWIG I bzw. II hingegen beschäftigen sich im Wesentlichen nur mit dem zukünftigen Ersatzbedarf aller bestehenden Ärzte und rechnen zu diesem einen zumeist nicht ausreichend fundierten Zusatzbedarf hinzu. Die Frage, ob die aktuelle Zahl der Ärzte ein Überangebot oder einen Mangel darstellt, wird weder gestellt, noch beantwortet. Zudem zeigen diese drei Studien keine irgendwie geartete Aufgliederung der Ärzte in ambulant bzw. stationär tätige, sondern betrachten nur den „Gesamt“-Bedarf. Bei so einer Vorgangsweise ist es auch klar, dass etwaige Strukturreformen, Verlagerungen von stationär zu ambulant oder aber auch Verschiebungen der Leistungsspektren der medizinischen Berufe (z.B.: Krankenpflege- oder Dokumentationspersonal, dass vermehrt Tätigkeiten übernimmt, die heute durch Ärzte erbracht werden) nicht berücksichtigt werden können.

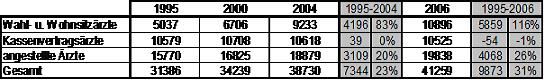

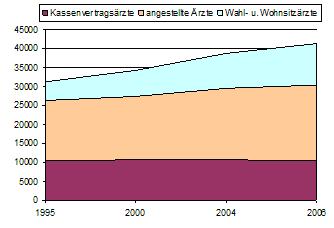

Der größte Schwachpunkt der Studien ist jedoch die Ausblendung der Versorgungswirksamkeit. Wie in Tabelle 1, bzw. Abb.1 zu sehen ist, hat sich die Zahl der Kassenärzte seit 1995 kaum verändert. Gestiegen ist die Zahl der angestellten Ärzte, als Zeichen der stetig steigenden Zahl der spitalsversorgten Patienten, aber nahezu explodiert ist die Zahl der Wahl- und Wohnsitzärzte.

Tab.1 Entwicklung der Ärztezahlen (Köpfe) seit 1995

Quelle: ÖBIG 1995, 2000, 2005, Statistik Austria, ÖÄK, ÖSG 2008

Abb.1 Entwicklung der Ärztezahlen (Köpfe) seit 1995

Quelle: ÖBIG 1995, 2000, 2005, Statistik Austria, ÖÄK, ÖSG 2008, eigenen Berechnungen

Die Zahl der Wohnsitzärzte ist mit etwa 1.700 nur von relativ geringer Bedeutung für das gesamte System. Wohnsitzärzte sind jene Ärzte, die keiner geregelten Arbeit nachgehen und auch keine (egal wie kleine) Ordination betreiben. Eine Ordination anzumelden ist kein großes Problem, da es kaum Vorschriften gibt, allerdings steuerlich beträchtliche Vorteile mit sich bringen kann. Daher melden viele Ärzte eine Ordination an – selbst dann, wenn sie ausschließlich andere Ärzte während dessen Verhinderung oder Urlaub vertreten. Mit einer Ordination ist jedoch kein Kassen-Vertrag verbunden. Die mittlerweile meisten Ordinationen sind seit 2009 Wahlarztordinationen.

Um die Entwicklung der letzten Jahre interpretieren zu können, ist es nötig zu wissen, dass über die Versorgungswirksamkeit der Wahlärzte nur wenige Aussagen oder Berechnungen zu finden sind. Im ÖSG 2008 werden Wahlärzte in ihrer Versorgungswirksamkeit mit 5% eines Kassenarztes angenommen. Fallweise findet man Aussagen über eine Versorgungswirksamkeit von 25%. Da aber die einzige Zahl an Ärzten, die in den letzten Jahren, rasch zunimmt, die der Wahlärzte ist, muss man bei Bedarfsprognosen, überlegen, wie wichtig diese Ärzte für die Versorgung sind. Stellen sie ein Überangebot dar, oder aber sind sie für die Deckung des Bedarfs nötig.

Um diese Situation näher zu beleuchten, ist anzumerken, dass der Bedarf an niedergelassenen Ärzten rechtlich indirekt normiert wird. Der Gesetzgeber verlangt, dass die Versorgung „ausreichend“, und „den örtlichen Verhältnissen angepasst“ sein muss, und „mindestens zwei Vertragsärzte“ (Anm.: pro Sonderfach) der Krankenkassen (Anm.: Kassenärzte) „in angemessener Zeit“ für die Versicherten erreichbar sein müssen. Der konkrete Bedarf ist durch die Selbstverwaltung festzulegen. Entsprechend diesem in den §§ 338 und 342 ASVG festgehaltenen Auftrag besteht daher seitens der Selbstverwaltung eine Pflicht zur bedarfsgerechten Stellenplanung.

Aus dieser Verpflichtung und der Tatsache, dass die Zahl der Kassenärzte sich seit vielen Jahren kaum verändert, müsste der Bedarf im niedergelassenen Bereich eigentlich gedeckt sein. Nun ist es mittlerweile Allgemeinwissen, dass einerseits immer mehr Patienten in den Spitalssektor (Spitalsambulanzen) „verlagert“ werden, andererseits aber auch, dass die Wahlärzte immer häufiger kontaktiert werden. Daher könnte es durchaus sein, dass die Wahlärzte bereits einen höheren Anteil an der Versorgung wahrnehmen, als im ÖSG ausgewiesen und dieser niedrige Wert, der ja von den Krankenkassen gemeldet wurde, aus anderen Gründen (und rechtlich zweifelhaft) niedrig gehalten wird! Gesetzten Falls, der mit den öffentlich zugänglichen Daten nicht nachgewiesen werden kann (detailliertere Informationen könnte die Ärztekammer via den Umsatzangaben der Wahlärzte beim Wohlfahrtsfonds, oder aber das Finanzministerium über die Steuerunterlagen haben – allerdings werden beide Quellen einer Analyse vorenthalten), jeder der rund 10.000 Wahlärzte setzt 70.000 Euro, die nicht bei Kassen eingereicht wurden, um, dann sind 700 Millionen Euro den offiziellen Gesundheitsausgaben zuzurechnen – und zwar als Selbstbehalte, die jedoch im internationalen Vergleich ohnehin bereits als hoch gelten.

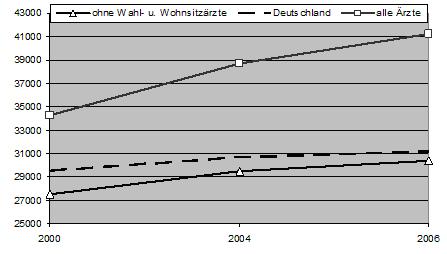

Andererseits könnte die extrem niedrig angesetzte Versorgungswirksamkeit auch wirklich so niedrig sein. Um etwas Licht in die Situation zu bringen, lohnt es sich einen Vergleich mit Deutschland zu ziehen (s.Abb.2). Rechnet man die Zahl der Wahl- und Wohnsitzärzte ab, dann liegt die Arztdichte in Deutschland und Österreich sehr nahe beisammen, wobei Österreich mit abnehmender Tendenz zwischen 2% und 7% weniger Ärzte hätte. Zählt man allerdings Wahl- und Wohnsitzärzte dazu, dann stellt man fest, dass mit rasch steigender Tendenz die Zahl der Ärzte in Österreich zwischen 16% und 33% über denen in Deutschland liegt.

Abb.2: Vergleich der Ärztedichte Österreich Deutschland (pro 8 Mio. Einwohner)

Quelle: ÖBIG 1995, 2000, 2005, Statistik Austria, ÖÄK, ÖSG 2008, Kassenärztliche Bundesvereinigung, eigenen Berechnungen

Ob mit diesem Vergleich die oben dargestellten 5% plausibler werden, kann allerdings nicht gesagt werden, da über die Effizienz der beiden Systeme keine klare Aussage getroffen werden kann. Nichts desto trotz ist anzunehmen, dass die Versorgungswirksamkeit der weitaus überwiegenden Anzahl der Wahlärzte deutlich geringer sein wird, als die der Kassenärzte.

Nimmt man daher an, dass der Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung eher dort liegt, wo sich beispielsweise die Deutsche Ärztedichte bewegt, dann haben wir offenbar seit Jahren einen erheblichen „Überschuss“, der wegen mangelnder Bedarfsnotwendigkeit für die Versorgung der Bevölkerung im Wahlarztbereich „verschwindet“.

Wie viele dieser Ärzte bereit sind, zurück ins System zu kommen, darüber gibt es meines Wissens keine Studien. Aus eigener Erfahrung aus dem Umfeld niedergelassener Wahlärzte ist der Schluss, diese wären für immer für das System verloren, nicht gültig. Viele sind nur deswegen Wahlärzte, weil die Verträge im Spital nach der Ausbildung nicht verlängert wurden oder weil die Spitalsarbeit familienfeindlich ist, gleichzeitig aber eine Stelle als Kassenarzt nicht sofort oder überhaupt nicht erreichbar ist. Das Wahlarztsystem wird dazu in einigen Bundesländern indirekt gefördert, weil man in einer Wahlarztordination „Qualifikationspunkte“ erwerben kann, die für die Wartezeit auf einen Kassenvertrag angerechnet werden und so diese verkürzen können.

Jedenfalls sind Bedarfsprognosen, die die Versorgungswirksamkeit der tätigen Ärzte außer acht lassen nur begrenzt als Bedarfsprognosen zu bewerten, setzen sie doch voraus, dass jeder heute tätige Arzt (gerechnet als Kopf) nötig ist, den heutigen Bedarf zu decken. Noch schwieriger ist es, wenn auf Basis eines Ansatzes ohne Berücksichtigung der Versorgungswirksamkeit Rückschlüsse auf die Zahl der notwendigen Studienplätze gezogen werden, da so alle Ärzte, ob bedarfsnotwendig oder nicht, als fertig auszubildend gewertet werden.

Unterstellt man jedoch, dass die Prognosen wirklich am Bedarf versorgungswirksamer Ärzte ausgerichtet sind und daher zu Ausgaben im Gesundheitssystem führen, sollte man sich vergegenwärtigen, welche Konsequenzen es hätte. Diese soll folgende Überlegung anhand der CHINI-Studie zeigen, die jedoch analog für alle anderen Studien ebenfalls gilt.

Im Jahr 2006 waren etwa 11.000 (ohne Turnusärzte!!) fertig ausgebildete Ärzte in den Krankenhäusern angestellt. Es gab etwa 17.000 niedergelassene Ärzte (ohne Zahnärzte), von denen jedoch nur 8.000 einen Kassenvertrag hatten.

Wenn CHINI daher davon ausgeht, dass im Jahr 2025 13.000 Ärzte mehr als 2006 bedarfsnotwendig gebraucht werden, dann geht er offenbar davon aus, dass all diese Ärzte auch versorgungswirksam werden müssen, also entsprechend Patienten entstehen, die ein Recht auf Versorgung haben. Das würde bedeuten, sofern es nicht zu Strukturreformen kommt, dass in den Spitälern 19.000 fertig ausgebildete Ärzte (ohne Turnusärzte!!) arbeiten müssten. Das sind um etwa 8.000 (oder 60%) mehr als heute. Im niedergelassenen (versorgungswirksamen Kassen-) Bereich würden dann 13.000 fertig ausgebildete Ärzte arbeiten müssen. Das ist um 5.000 (oder 60%) mehr.

Im Jahr 2007 betrug das durchschnittliche Honorar eines niedergelassenen Arztes € 225.871,59. 5.000 zusätzliche Ärzte würden den Krankenkassen zusammen zusätzliche 1,129 Mrd.€ (zu Preisen 2007) kosten. Die Vollkosten eines Arztes im Krankenhaus betrugen 2007 € 86.282. Würden die 8.000 Ärzte wirklich bedarfsnotwendig sein, würden alleine aus dem Titel der Personalkosten für diese Ärzte den Spitälern Mehrkosten von 700 Mio.€ entstehen.

Alleine aus den beiden Titeln „Honorar niedergelassene Ärzte“ und „Personalkosten Spitalsärzte“ würden die Kosten des Gesamtsystems (öffentliches System 2006 ohne Pflege ca. 6,7 BIP%) um 7,5% steigen. Wie sich die Gesamtkosten (also inklusive Medikamentenkosten, Infrastrukturkosten, Kosten für medizinische Ge- und Verbrauchsgüter etc.) verhalten werden, ist nicht abzuschätzen, aber ein „Aufschlag“ von 50% zu heute wäre da sicher nicht verkehrt. Stimmte diese Rechnung, dann würden wir statt 11% des BIP bereits im Jahr 2025 über 15% für Gesundheit ausgeben. Woher dieses Geld (das sind zu Preisen 2007 etwa 11 Mrd.€) in so wenigen Jahren kommen soll, das ist dann die Frage!