(Lesezeit 20 Minuten) Eine ausführliche Würdigung einer als Strukturreform getarnten Türschildreform, die einen billig schmeckenden parteipolitischen Nachgeschmack hinterlässt

„Das österreichische Gesundheitswesen zeigt das Bild beachtlicher Verschiedenheit durch unterschiedlichste Träger, wodurch eine überregionale Zusammenarbeit zugunsten von „Eigeninteressen“ behindert wird. […] Die Existenz so vieler Träger ist nicht geeignet, die Entwicklung eines rationellen, aufeinander abgestimmten und reibungslos funktionierenden Systems zu fördern. […] Zwischen intramuralem und extramuralem Bereich besteht eine scharfe Trennlinie. Es existieren Zweigleisigkeiten in der Arbeit von Spitälern und Ärzten in der Praxis. […] Es gibt die steigende Tendenz der praktizierenden Ärzte, ihre Patienten in ein Spital einzuweisen – diese Tendenz wird unter anderem durch das Honorierungssystem gefördert. […] Die Vorsorge für die ärztliche Betreuung alter Menschen und chronisch Erkrankter ist im Allgemeinen unzulänglich.“

Und:

„Trotz verschiedenster Bemühungen um eine verstärkte Koordinierung und Angleichung der Interessen mussten wir feststellen, dass das österreichische Gesundheitssystem aufgrund seiner vielschichtigen Verwaltungsstruktur und dualen Finanzierung komplex und fragmentiert ist. […] Besonders die Aufteilung der Finanzierung von intra- und extramuralen Leistungen zwischen den Bundesländern und Sozialversicherungen kann die Betreuungskontinuität beeinträchtigen und zu Kostenverschiebungen führen. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass zurzeit die Gesundheitsergebnisse innerhalb der Bevölkerung schlechter und die Gesamtkosten höher ausfallen, als dies in einem koordinierten System der Fall wäre.“

Zwischen diesen beiden Aussagen liegen fast 50 Jahre. Die erste stammt vom Regionalbüro für Europa der WHO ( „Besprechung des Spitalswesen in Österreich mit Empfehlung für künftige Entwicklungen“ Oktober 1969), die andere aus der „Effizienzanalyse des österreichischen Sozialversicherungs- und Gesundheitssystems“ der London School of Economics and Political Science (LSE 2017)

Was kritisieren diese beiden Studien? Unser System

Hintergrund ist, dass Überschriften wie Prävention, Kuration (Akut-Behandlung), Rehabilitation, Pflege und Palliation ihre theoretische und wissenschaftliche Berechtigung haben, aber praktisch nicht leicht voneinander zu unterscheiden sind: denn, wo hört Kuration auf und beginnt Reha? Ist aktivierende Pflege Tertiärprävention oder doch Pflege? Wenn eine Leistung für eine Krankheit primärpräventiv, aber für eine andere sekundärpräventiv ist, ist sie dann eher primärpräventiv oder sekundärpräventiv? All diese Abgrenzungsprobleme kennt ein gutes System nicht – es trachtet danach eine „integrierte“, wenigstens jedoch eine „koordinierte Versorgung“ zu ermöglichen. Davon profitieren vor allem chronisch Kranke und alte Menschen – also jene, die heute die größte Patientengruppen darstellen.

Unser System jedoch, muss diese Abgrenzungen aus rechtliche Gründen vornehmen – denn, für alles ist jemand anderer zuständig: für Primärprävention der Bund, für Sekundärprävention die Kassen, Tertiärprävention ist nicht normiert, inhaltlich aber Maßnahmen „der Gesundheitsvorsorge“, gemeinhin als Kuren bekannt, nicht unähnlich. Diese sind, im Gegensatz zur Reha, auch OHNE vorangegangene Krankheit möglich: Zuständig sind für Mitversicherte die Kassen, für Werktätige und Pensionisten die PVA. Kuren dienen jedoch nicht der Pflegevermeidung, weil sie sich an Werktätige richten und nicht ambulant oder mobil angeboten werden. Für Krankenbehandlung außerhalb der Spitäler (extramural) sind Krankenkassen (KK) und Krankenfürsorgeanstalten (KFA), innerhalb der Spitäler (intramural) die Länder zuständig. Für Reha NACH erworbener, heilbarer Krankheit, für Werktätige oder Pensionisten mit geminderter Erwerbsfähigkeit die PVA, für Alters-Pensionisten und Mitversicherte die KK. Und obwohl Reha rechtlich und inhaltlich keine Kur ist, erhalten Pensionisten offiziell „medizinische Rehabilitation als Gesundheitsvorsorge“ – also sowas wie Kur in der Therapie-Intensität einer Reha. Krass ist die Zuständigkeit bei Kindern. Ist nämlich eine Reha nach einer Krankheit nötig, aber nicht klar, ob es sich dabei um eine erworbene oder angeborene handelt, ist auch die Zuständigkeit unklar. In einem Fall die Kasse der Eltern, im anderen vermutlich die Sozialabteilung des Landes – absurd. Und weil es noch nicht kompliziert genug ist, für Arbeitsunfälle, und nur für diese, gibt es eine eigene Versicherung, die AUVA, die parallel von der Prävention bis zur Rehabilitation zuständig ist, und dafür eigene Spitäler und Reha-Zentren betreibt.

Und Pflege- bzw. Betreuungsleistungen? da weiß niemand wer zuständig ist: in Spitälern wohl Länder (dort dann inklusiver Ausbildung, die natürlich daher spitalslastig ist – warum sollten Länder Pflegekräfte für den ambulanten/mobilen Bereich ausbilden?), in Reha-Zentren sind es Sozialversicherungen (ohne Ausbildungsverpflichtung), in Pflegeheimen wieder Länder, dann aber im Rahmen des Sozialsystems (womit die Ausbildungsfrage ungeklärt bleibt); und für mobile Dienste ist niemand wirklich zuständig, womit wir eben auch keine spezialsierten Pflegekräfte haben, die etwa „rund um den Hausarzt“ für chronisch Kranke eingesetzt werden könnten (Diabetes-Nurses, COPD-Nurses, Community-Nurses etc.)

Die Konsequenzen dieser gesetzlich festgelegten Kompetenzzersplitterung führen zu einem fragmentierten System, das eben desintegrierte und unkoordinierte Versorgung fördert. Und das wiederum erzeugt hohe und teure Facharztfrequenzen und Spitalsaufenthalte und am Ende viele Pflegfälle -bei all diesen Werten liegen wir EU-weit im Spitzenfeld. Das System ist also wenig effektiv und entsetzlich ineffizient.

Die Gesetzgebung stammt im Wesentlichen aus der Nachkriegszeit. Damals haben die politischen Verhandler (Die „Schwarzen“, in direkter Nachfolge der Austrofaschisten; die „Roten“, in direkter Nachfolge der Austromarxisten) eine Struktur- und Kompetenzaufteilung beschlossen, die sich an der jeweiligen Klientel und Ideologie, nicht aber am Patienten orientiert. Und weil in den 1950ern, anders als heute, die Akutversorgung praktisch wichtiger war, als die Versorgung chronisch Kranker und alter Menschen, fielen die Probleme, die so ein fragmentiertes System hat nicht gravierend auf. Gab es dennoch Probleme, wurden diese gerne dadurch gelöst, dass sie „verländert“, also aus dem Sozialversicherungsrecht raus- und in die Landesgesetzgebung reinverschoben wurden (Spitäler, Pflege). Aber eben nicht wirklich, sondern nur so ungefähr. Das erkennt man schön am Unwort „Volkspflegestätten“. Ein Begriff aus den 1920ern – damals hat man dem Adel Schlösser weggenommen um Pflegeheime für Kriegsversehrte einzuquartieren – bis heute steht der Begriff in der Verfassung und ist der Grund, warum Länder bei „Pflege“ an Immobilien, nicht an Inhalte denken. Doch so fand sich für bestimmte Patientengruppen, die nicht eindeutig einer Klientel (Arbeitgeber / Arbeitnehmer) zugeordnet werden konnten, oder aber auch für sektorübergreifende Themen wie Prävention, niemand, der Ergebnis-verantwortlich wurde – diese Themen blieben einfach auf der Strecke

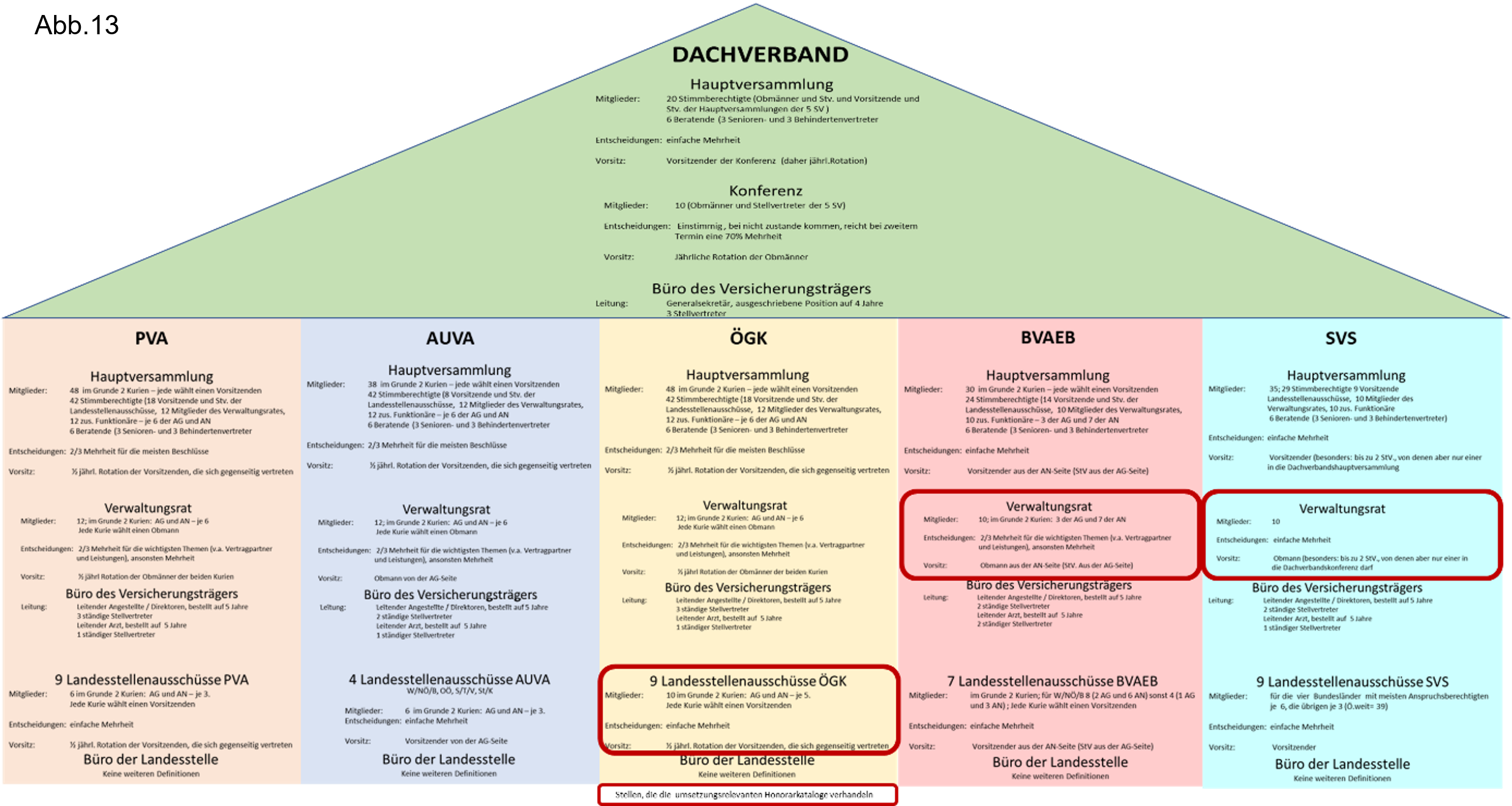

Und weil es eben nie eine sinnvolle Reform gab, die versucht hätte diese Kompetenzzersplitterung einzufangen, ist ein unendlich großer Verschiebebahnhof entstanden, der für jede Schiene ein eigenes Stellwerk samt pragmatisiertem, machtbewusstem Fahrdienstleiter hat, der je nach dem, entweder aus Beiträgen oder aus Steuergeldern bezahlt wird. Außer Griechenland gibt es kein Land das so eine duale Finanzierung seines öffentlichen Gesundheitswesens eingerichtet hat – nicht Grundlos. Es ist einfach dumm, die Frage der Finanzierung in zwei völlig unterschiedlich tickende Hände zu legen.

Was das konkret heißt, zeigt etwa das Schauspiel rund um die Kinder-Reha. 1999 hat das ÖBIG, die heutige GÖG, in der „Rehabilitation von Kindern in Österreich“ ein grobes Versorgungsdefizit moniert. Weil aber Zuständigkeiten unklar waren und politischer Wille zu einer Systemreform fehlte, wurde das Thema zur endlosen Geschichte. So konnte das ÖBIG, 2004, 2008 und 2010 die gleichen Defizite immer und immer wieder beschreiben. 2014 kam es zu einer Einigung zwischen Sozialversicherungen und Ländern, wie man sich die Kosten teilen will. Nach weiteren 3 Jahre konnte man sich auf die Standorte einigen –jetzt dürfte es sie bald geben, die stationäre Reha für Kinder. Zwischenzeitlich haben tausende Kinder keine Reha gekriegt – Dank unseres Systems wurden also tausende Kinder mit vermeidbarer Behinderung ins Leben geschickt.

Die zersplitterte ambulante Akut-Versorgung

Besonders zersplittert ist die ambulante Akut-Versorgung – sie war zur Zeit der Entstehung des Gesundheitssystems die relevanteste Größe und daher im besonderen Fokus der damaligen (und heutigen) Politiker.

Im Intramuralen Bereich (Spitalsambulanzen) sind die Spitalsträger, von denen es über 50 gibt, zuständig. Die Finanzierung war bis dato eher chaotisch, soll aber ab 2019 wenigstens je Bundesland vereinheitlicht werden (ab dann soll pro Bundesland ein einheitlicher Leistungs- und Honorarkatalog gelten; die ersten Tests mit solchen Katalogen haben aber ein großes WirrWarr gezeitigt).

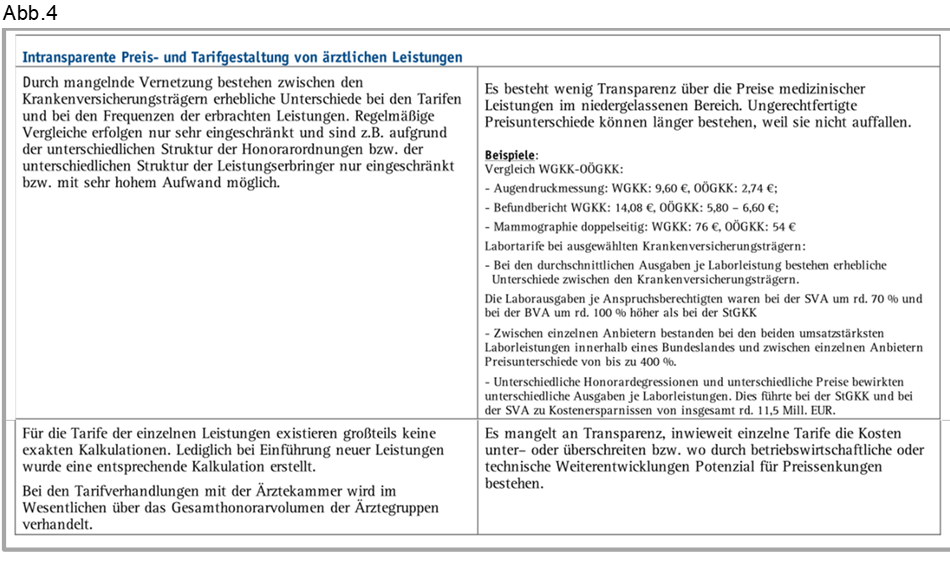

Im extramuralen Bereich sind 19 KK und 15 KFAs zuständig. Wichtiger als die Zahl der zuständigen Institutionen ist jedoch ihr Allokationsmechanismus. Via mindestens 13 Honorarkatalogen (es könnten auch fast 30 sein, so genau weiß das jedoch keiner, weil die KFAs nicht sagen müssen, wie sie verrechnen), die mit 10 Ärztekammern verhandelt werden, wird ein Preissystem für die Leistungen festgelegt. Und das ist völlig inhomogen und intransparent. Wenn etwa ein Hausarzt ein EKG bei einem Hausbesuch bei einem NÖGKK-Versicherten macht, führt das zu 53€ Umsatz bei einem StGKK-Patienten zu 13€.

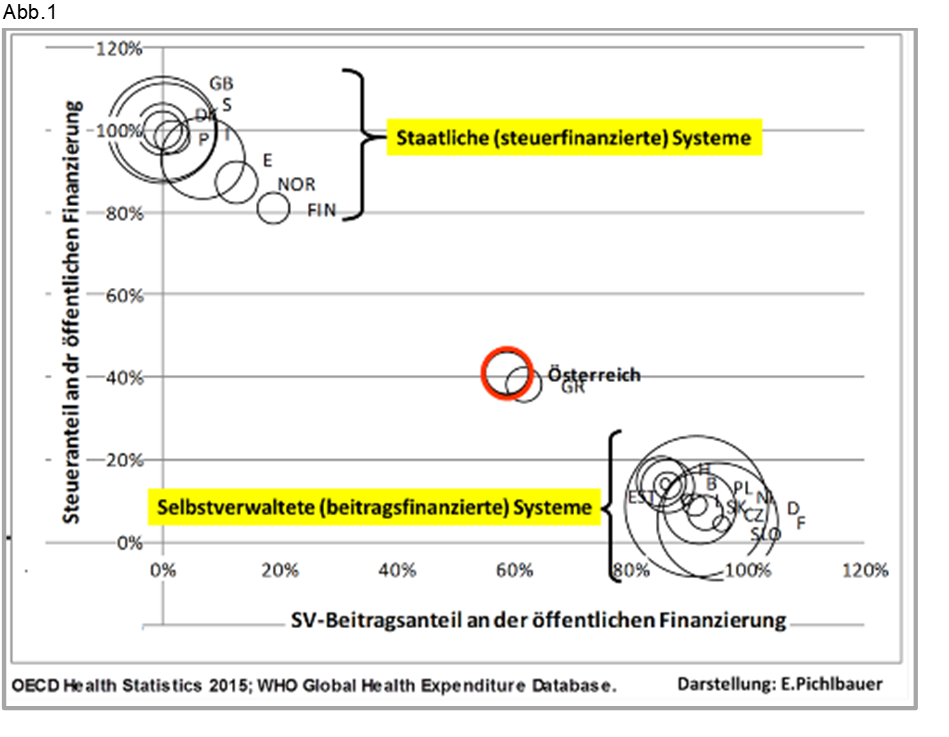

Die gleichen Akteure (Kammern und Kassen) sind aber nicht nur in der Geldverteilung maßgebend, sondern bestimmen über Stellenpläne auch die Kassen-Arzt-Dichte. Und die ist ebenfalls inhomogen. So ist die Kassen-Facharztdichte in Teilen Wiens doppelt so hoch wie die im Mühlviertel, obwohl es dort nicht an jeder Ecke Spitalsambulanzen gibt.

In der Folge werden Patienten eben nicht dort versorgt, wo es sinnvoll wäre, sondern dort, wo Angebot und Honorarkataloge sie hinlenken.

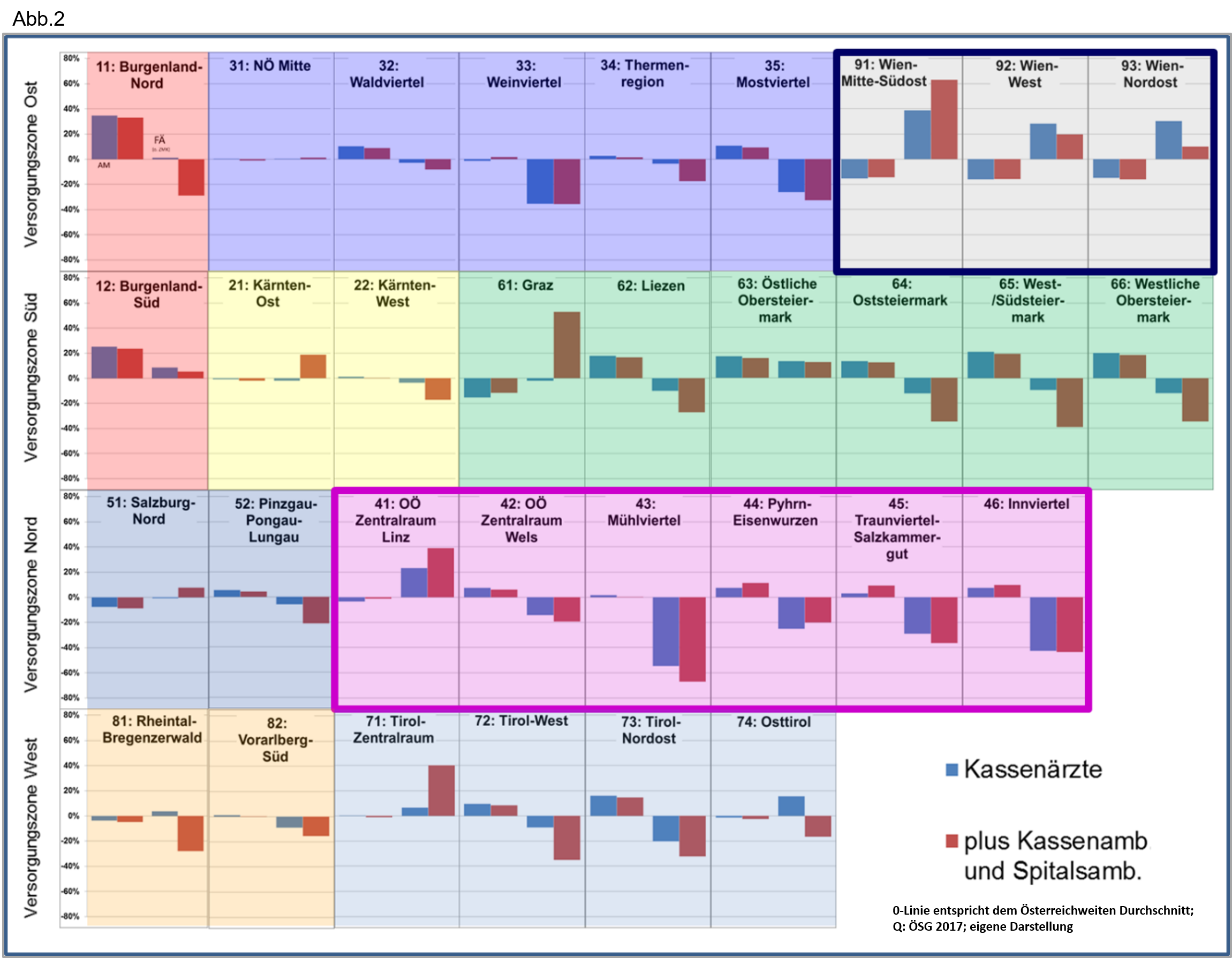

Abb.3

Das ist alles nicht neu. Besonders interessant in dem Zusammenhang ist eine Studie, die schön zeigt, wie lange schon alles bekannt ist.

Gemacht hat die Studie eine Expertengruppe bestehend aus dem Rechnungshof, dem WIFO, dem IHS, dem Staatsschuldenausschuss (heute Fiskalrat) und dem KDZ – alles doch eher staatsnah und so nicht partout kritisch. Diese, am 17. Februar 2009, unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers Fayman und des Vizekanzlers Pröll eingesetzte Arbeitsgruppe, war beauftragt, für den Bereich „Gesundheit und Pflege“ eine strukturierte Analyse der bestehenden Probleme und der damit verbundenen Folgewirkungen zu erarbeiten.

Die Reform-Ankündigung

Um das alles zu reformieren, muss man tief in die Systemarchitektur eingreifen. Und als Ende 2017 die neue Regierung antrat, gab sie sich so unglaublich revolutionär, dass man es ihr zutraute, den sklerosierten Korporatismus aufzubrechen und die Zahl der Sozialversicherungen und die damit verbundene Vielzahl an Vetospielern zu reduzieren, um eine richtige Gesundheitsreform umzusetzen. Das zumindest schienen die Überschriften zu versprechen.

Auf ihrem scheinbaren Sturm gegen die Institutionen fragte die Regierung kaum nach, sie machte einfach – glaubte man. Schließlich gibt es duzende Studien, die praktisch seit Jahrzehnten die gleichen Probleme ansprachen. Vizekanzler Strache meinte im Frühjahr 2018, die Sozialversicherung sei der „bestuntersuchte Patient, der bis dato ein völliger Therapieverweigerer“ gewesen sei. Es ging also nur darum ins Tun zu kommen: „Wir werden umsetzen, was wir versprochen haben“ (Kanzler Kurz). Auch ich war angetan von der unglaublichen und erfrischenden Frechheit dieser Regierung

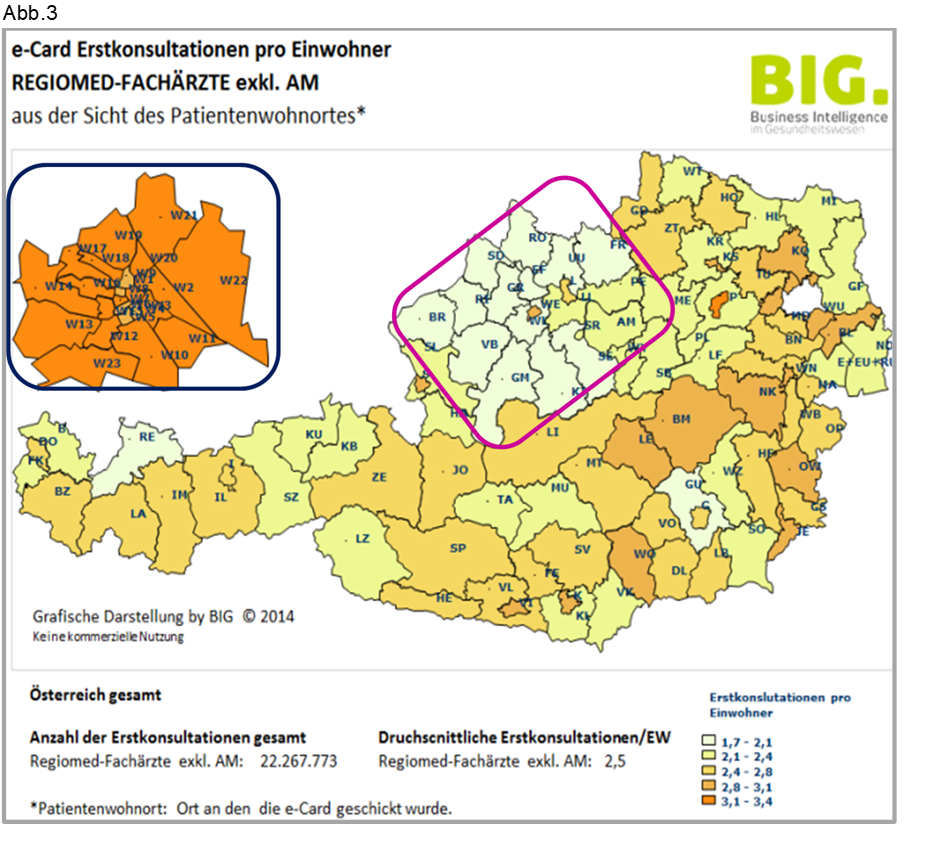

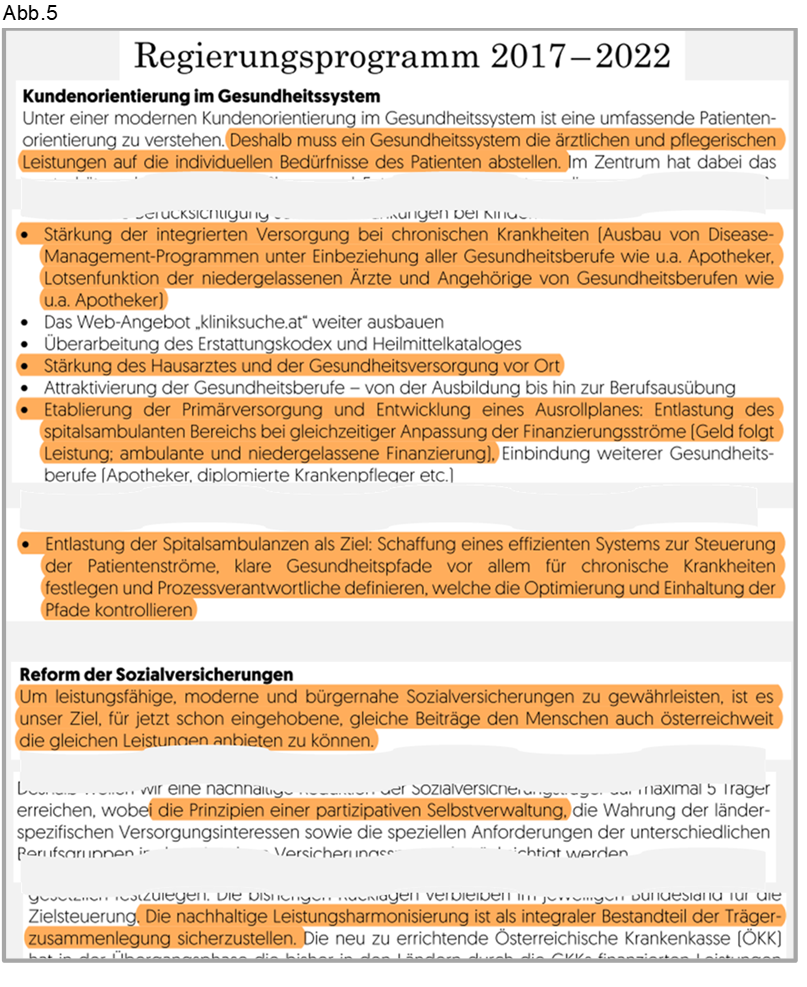

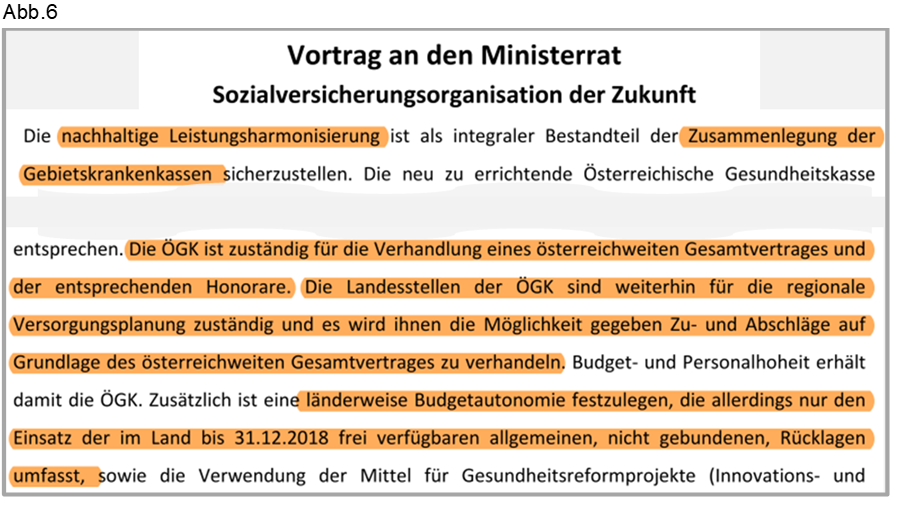

Kurz kündigte „Eines der größten Reformprojekte der Geschichte“ an und der Ministerratsvortrag deutete auch genau darauf hin – auf den ersten Blick. Denn, wer genau schaute, hätte bereits die ersten Rückzüge seit dem Regierungsprogramm erkennen können. Aus der Leistungsharmonisierung für alle (die übrigens das erste mal 1996 und das bis dato letzte mal 2013 in einer 15a B-VG-Vereinbarung beschlossen wurde) wurde die Leistungsharmonisierung bei den GKKs. Die anderen Kassen kommen bereits nicht mehr vor. So dezidiert war das aus dem Regierungsprogramm noch nicht ablesbar.

Geblieben ist jedoch noch wenigstens der österreichweite einheitliche Honorarkatalog für alle ehem. GKKs. Es gab also immer noch Grund genug an diese Reform zu glauben. Und als vor einigen Wochen überfallsartig eine „Ausgabenbremse“ per Gesetz (BGBl. I Nr. 59/2018;14.08.2018; §716 ASVG ) durchgepeitscht wurde, mit der die Regierung massiv in die Budgethoheit der Selbstverwaltung eingriff, schien eigentlich klar, die Reform wird kommen. Und ebenso klar war dann auch, dass Widerstände und politischer Aufruhr erheblich und voll mit Propaganda sein würden, die nicht vor Patientenverunsicherung halt machen wird Es schien was ganz Großes zu werden!

Parturient montes, nascetur ridiculus mus

Am Freitag den 14.9. vormittags wurde sie vorgestellt – mit großen Worten: Eine historischer Tag und die „größte Strukturreform der Zweiten Republik“ ; dazu hübsche Charts .

Auf den Gesetzestext musste man aber warten – der wurde erst um 21:04:33 fertig und danach, also praktisch schon am Wochenende zuerst im RIS veröffentlicht. Auf der Homepage des Ministeriums überhaupt erst am 17.9. Es war also nicht leicht, sich ein Bild über diese „größte Strukturreform der Zweiten Republik“ zu machen, um so mehr, als die gesamten Verhandlungen davor streng geheim durch handverlesene Funktionäre durchgeführt wurden. Nur wenige Eingeweihte garantieren einen optimalen Spin.

Und mit einfachen Botschaften sollte die Öffentlichkeit ist Wochenende gehen:

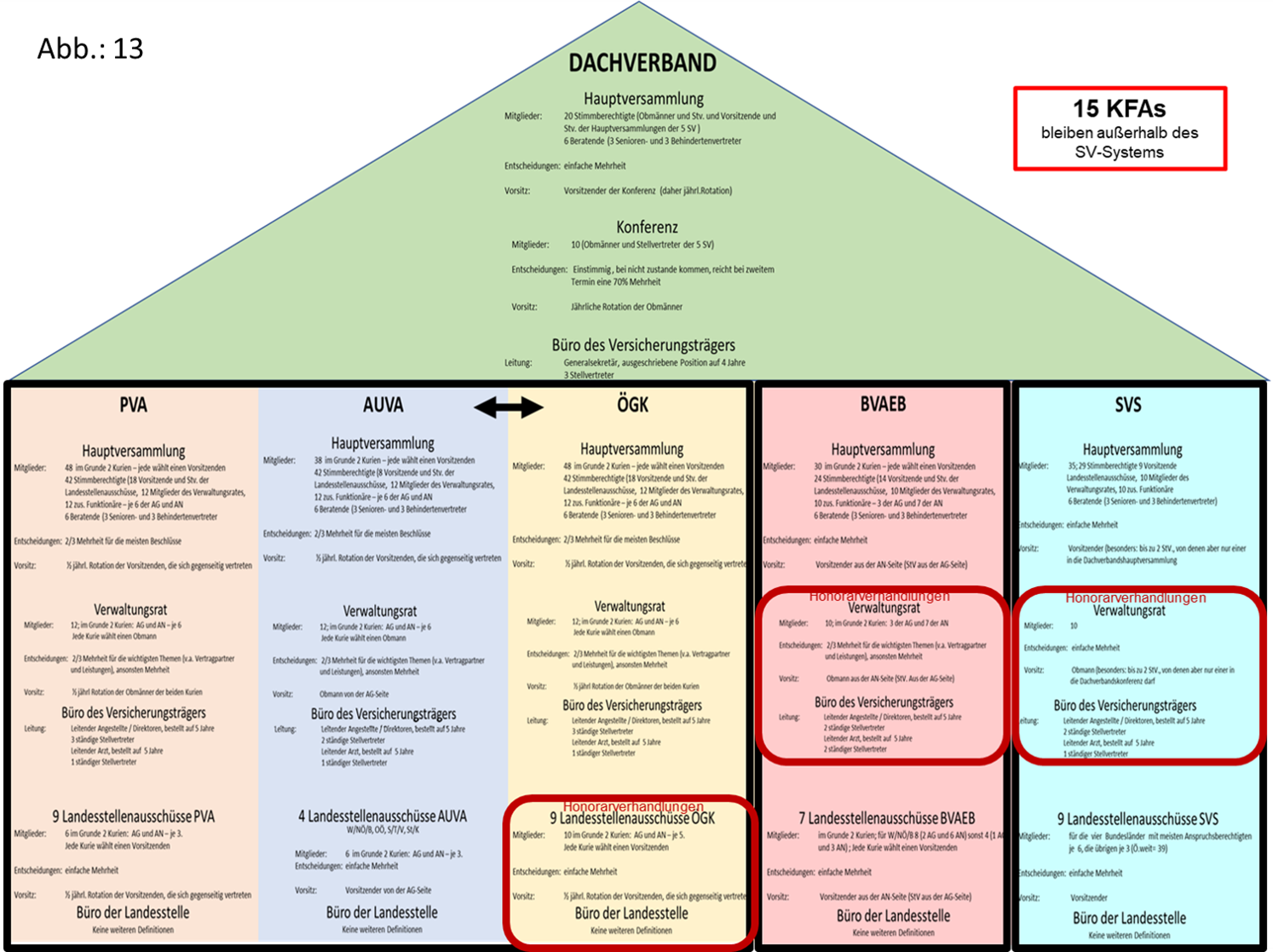

Die 21 Sozialversicherungen werden zu 5 zusammengelegt, die Verwaltung verschlankt und die Leistungskataloge innerhalb der nun für die Krankenversorgung zuständigen 3 österreichweiten Krankenkassen harmonisiert – das bringt gleiche Leistungen für gleiche Beiträge für alle Patienten und spart bis 2023 (ab 2019 summiert, also innerhalb von 4 Jahren) 1 Mrd.€, die als Patientenmilliarde statt Verwaltungsmilliarde in den Kampf gegen Zwei-Klassenmedizin investiert werden.

Doch die Details zu diesen Botschaften sprechen eine ganz andere Sprache.

Vorweg die privilegierten 15 KFAs werden nicht angerührt. Das wäre rechtlich sehr schwer möglich und hätte wohl sehr sehr viel Mut bedurft, etwa, in dem die Ausnahmeregelungen für die Versicherten der KFA (sie sind von der Pflichtversicherung ausgenommen) aufgehoben worden wären. Damit wären KFAs praktisch private Zusatzversicherungen geworden. Diesen Mut hat man nicht besessen und damit einen ganzen Haufen unkontrollierbarer Honorarkataloge bestehen lassen. Zwar ist die Zahl der KFA-Versicherten mit rund 200.000 bis 300.000 (genau weiß das auch niemand), davon in Wien 125.000, verhältnismäßig klein, wünschenswert wäre eine Reform trotzdem gewesen. Weniger wegen der Gerechtigkeitsdiskussion[1], die es aber sehr wohl geben sollte, sondern vielmehr weil KFA-Versicherte hauptsächlich in Ballungsräumen leben; und da die Honorare meist sogar höher als die der gut zahlenden BVA bzw. SVA sind, stellen KFAs für Ärzte einen Anreiz dar, in der Stadt zu bleiben. Und da auch SVA und BVA-Versicherte hauptsächlich dort leben und weil deren Honorare, die von der Reform ebenfalls unangetastet bleiben, doppelt so hoch sind wie die der GKKs, gibt es (von einer Hausapotheke abgesehen) wenig Anreiz für einen Arzt sich außerhalb von Ballungsräumen niederzulassen. Damit wurde eine Chance verpasst – vor allem auch deswegen, weil es dezentral keine alternativen Optionen geben wird, dem zu begegnen.

Womit wir beim eigentlichen Kernstück der Reform sind: Die Fusion der 9 länderweise organisierten und gemeinsam für 80% der Bevölkerungen zuständigen GKKs zu einer OGK.

Versprochen wurde ein einheitlicher Leistungs- und Honorarkatalog, der regional über Zu- und Abschläge individuell angepasst werden sollte. Es ging dabei im Grunde um das, was gerade Bürgermeister machen, um Landärzte anzulocken: Sie bauen Ordinationen auf oder um und bezahlen Prämien – aus Steuergeldern. Eigentlich sollten sie das nicht tun, da es Aufgabe der Selbstverwaltung wäre, die Versorgung der Versicherten, unabhängig von politischer Willkür oder unterschiedlicher Vermögenslagen der Kommunen, zu garantieren.

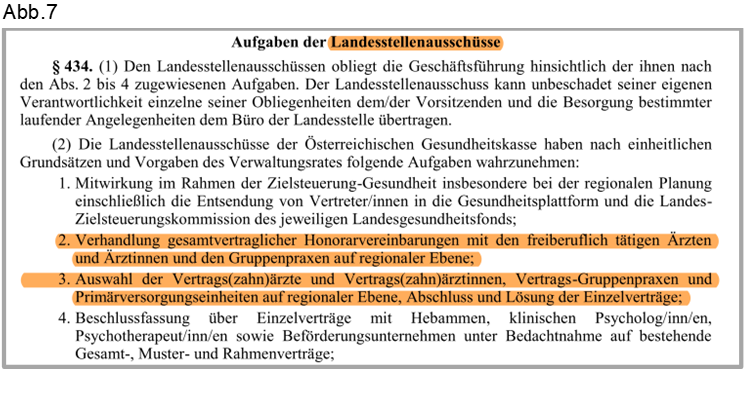

Geworden ist aus der Versprechung aber etwas völlig anderes. Statt solcher individuellen Problemlösungen, behält jedes Bundesland eine praktisch autonome Zweistelle, die weiter mit den regional zuständigen Ärztekammern Gesamtverträge verhandelt, die dann wiederum für alle Kassen-Ärzte des Bundeslandes gleich sind – also genau das, was sie bisher als GKK taten und nicht funktioniert hat.

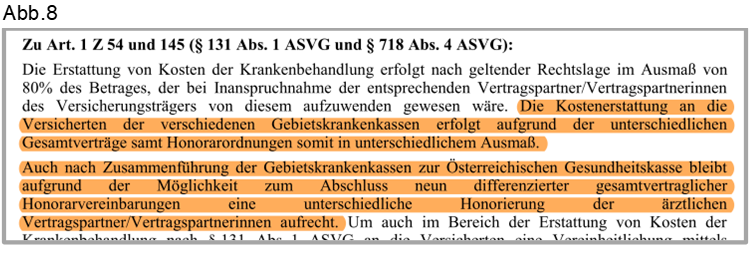

Dass es sich hier also um eine Scheinlösung handelt, und die inhomogene Situation bestehen bleibt, ist der Regierung sehr wohl bewusst, wie man bei den Erläuterungen zur Wahlarzt-Kosten-Rückerstattung erkennen kann.

Das mächtige und gierige Wien gegen die armen und hilflosen Landesstellen

Ein anfangs bei den Obleuten trotzdem beliebter Vorwurf war, dass die Kassen sowas wie machtlose Filialen einer übermächtigen Zentrale in Wien werden, der sie unterworfen sind, und die sie schamlos ausnehmen wird – ich kann das nicht nachvollziehen. Genaugenommen ist es andersrum: in Wien wird die Filiale der 9 Zentralen stehen. Aber vermutlich geht es dabei eher um Mobilisierung, und da bedient man dann sehr gerne chauvinistisch-nationale Neidgefühle und Anti-Wien Ressentiments. Real hat „Wien“ aber weder bei den Honorarkatalogen mitzureden, noch kann es die Kassen „enteignen“ und aus Ländern abgezogenes Geld in was weiß ich stecken, in Wolkenkratzer oder Bonzenautos.

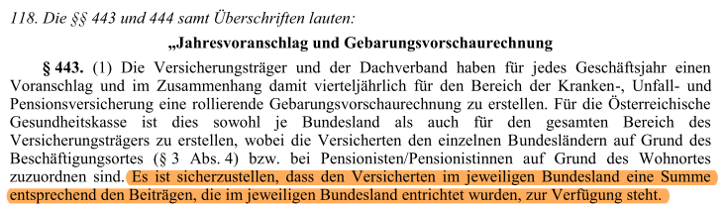

Das gesamte Geld, das heute in die Krankenversorgung eines Bundeslandes fließt, wird auch weiter direkt dorthin fließen, weil ja die Honorarvereinbarungen dort festgelegt werden. Einen Risikoausgleich zwischen den Bundesländern gibt es nicht – reiche werden sich also mehr leisten können als arme. Solidarität sieht anders aus. Mich persönlich irritiert das schon sehr, vor allem, wenn es von Sozialisten kommt, die offenbar noch nicht einmal eine österreichweite Solidarität der Kassen wollen, aber gleichzeitig Europa auffordern, globale Unternehmen einheitlich zu besteuern!

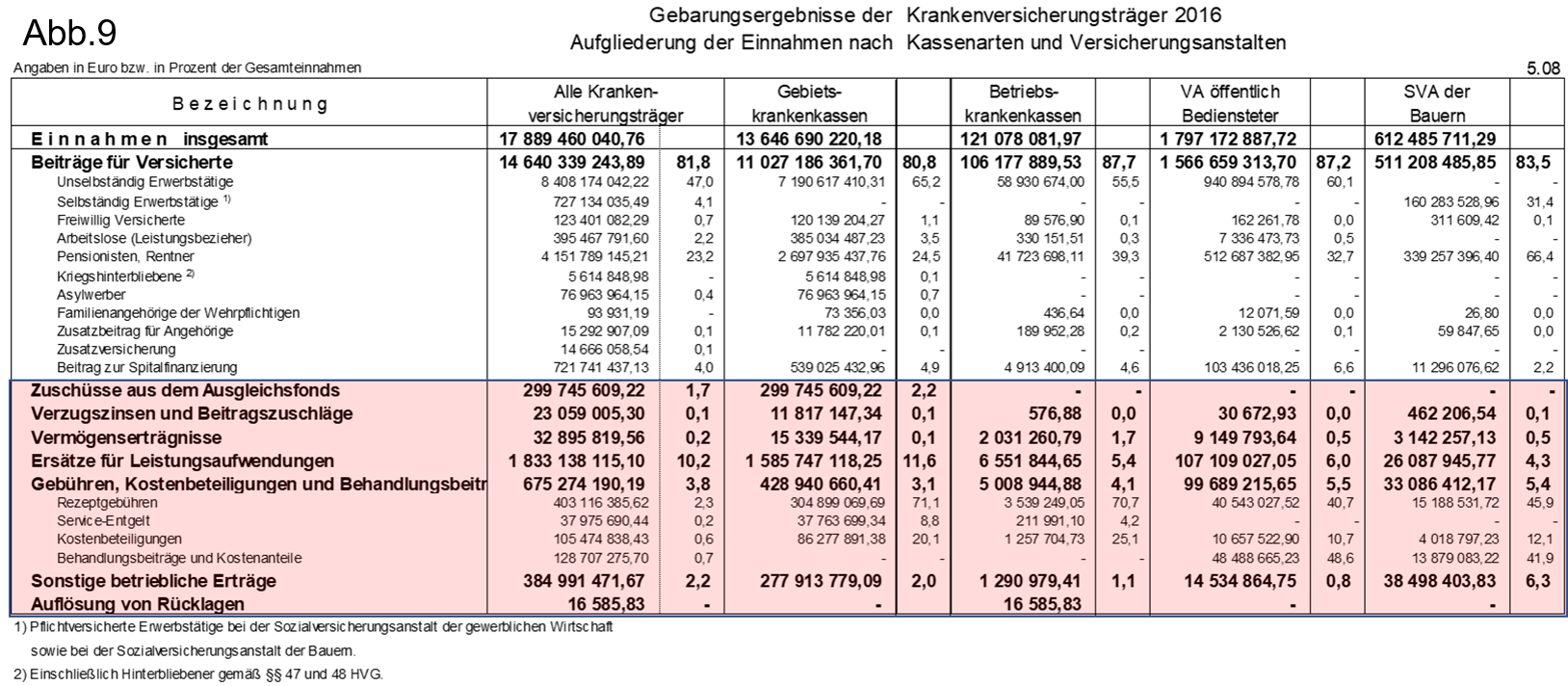

Da die Obleute der GKKs aber mittlerweile verstanden haben, dass sie weiterhin Herr über die Beiträge aus dem eignen Bundesland sein werden, und die Beiträge im Land bleiben, reflektiert ihr Vorwurf nun auf eine andere Einnahmequelle.

Beitragseinnahmen machen nur etwa 80% der Gesamteinnahmen aus – 20% werden über diverse Gebühren und Ersätze eingenommen. Man könnte also meinen, die Zentrale in Wien kann über 20% der Einnahmen frei verfügen. Doch auch das ist halt unwahr. Diese Gelder werden nach Aufwand wieder dorthin gehen müssen, wo der Aufwand entsteht. Einzig denkbare Reduktion dieser Beiträge wäre, wenn die „Verwaltungskostenersätze“ über den real entstandenen Kosten lägen, also eine Art Körberlgeld dargestellt hätten (das ist zu vermuten) Dieses Körberlgeld würde also verschwinden, doch in schwinden Höhen wird es wohl nicht wirklich liegen. Übrig bleibt, wenn überhaupt, der Posten „sonstige betriebliche Erträge“, der etwa 2% der Einnahmen ausmacht. Darunter fallen vor allem Skontoerträge und Eingänge von bereits abgeschriebenen Beiträgen, oder aber auch Einnahmen durch den „Pharma-Rahmen-Vertrag“ . Wirklich frei disponierbar ist das alles nicht.

Der Angriff auf die Selbstverwaltung

Ebenfalls beliebt ist aktuell das Argument, die Reform sei ein Angriff auch die Selbstverwaltung. Selbstverwaltung bedeutet eigentlich, dass wir, also wir versicherte, uns ohne Einmischung der Politik verwalten. Wir wählen aus unseren Reihen einen Selbstverwaltungskörper, der dann die Aufgaben der Verwaltung für uns übernimmt. Selbstverwaltung kann es nur sein, wenn wir mitbestimmen können, also an den Entscheidungen partizipieren – und die Regierung hat versprochen, die partizipative Selbstverwaltung zu berücksichtigen! Doch ist das so?

Es ist eine immer wieder kritisierte (etwa von Emerich Talos oder zuletzt auch von der LSE[2]) Fehlkonstruktion unserer Selbstverwaltung, dass sie den Versicherten nur eine sehr eingeschränkte Mitsprache erlaubt, einerseits, weil es eben keine Versicherungswahl gibt, andererseits, weil ihre Repräsentanten ausschließlich von den Wirtschaftskammern und Arbeiterkammern entsendet werden. Jeder der weder unselbständig noch selbständig arbeitet, also etwa alle Pensionisten, hat daher gar kein Mitspracherecht – gar keines.

Und wie schaut es bei den Repräsentanten aus? Von den etwa 3 Millionen AK und 500 Tausend WK Wahlberechtigten nehmen nur 40% ihr Stimmrecht in Anspruch – das sind gerade einmal 16% der Versicherten. Doch dem nicht genug – wer weiß schon, dass er bei der AK bzw. WK-Wahl auch über die Ausgestaltung der Krankenkassen mitbestimmt? Und wie soll etwa ein Arbeiter das entscheiden, da sich der Wahlkampf in der Regel ja nicht um die Versorgung der Alten dreht, sondern um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wenn der ÖGB etwa gegen den „12 stunden-tag“ kämpft, was hat das dann mit den nicht nachbesetzbaren Hausarztstellen zu tun? Nichts! Und weil dieses Unwissen praktisch überall besteht, wandern die, die dann mit dem Kassensystem Probleme haben (wenn es etwa um die Nachbesetzung von Hausarztstellen geht) zum regional zuständigen Bürgermeister, also der Politik – und die wollte die Selbstverwaltung ja eigentlich raushalten!

Eine Mitbestimmung ist praktisch nicht gegeben. Früher, also bis in die 1980er, wurde dieser Fehler, der auf Grund der Demographie noch gar nicht so groß war, durch eine Unzahl an Funktionären wett gemacht. Dann aber kam die erste Reform, und aus den etwa 8.000 Funktionären (inkl. Vertreter) wurde 2.000. der erste Schritt in eine Funktionärselite. Die Möglichkeit der Versicherten, irgendwen zu kennen, der irgendwen kennt, der dann für seinen Fall interveniert wurde geringer. Zudem verlor das System Augen und Ohren. Wenn in irgendeinem Tal ein Hausarzt einfach nicht mehr wollte und Patienten in der Gegend herumgeschickt hat, dann kam diese Information über die Funktionäre irgendwie ins System. Versorgungsforschung, die solche Informationen auch liefern könnte, war und ist ja bei uns völlig unbekannt (und wird es auch bleiben). Mit der Reduktion der Funktionäre wurden die Informationen das erste mal deutlich weniger, doch jetzt soll die Zahl der Funktionäre auf knapp 500 sinken – und darauf ist die Regierung stolz.

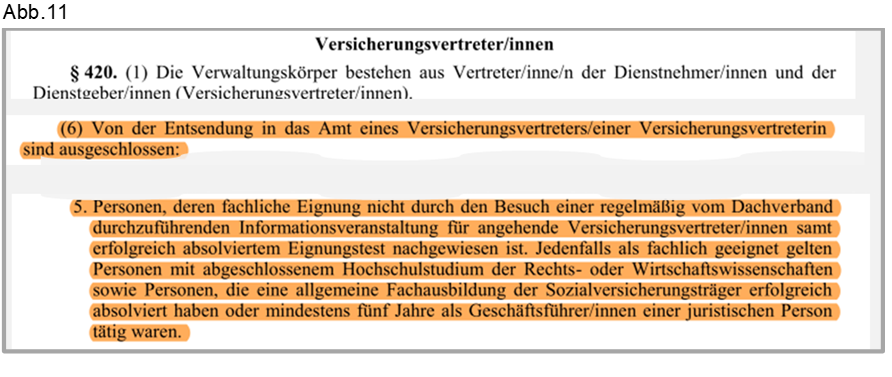

Praktisch heißt das, dass reine Funktionärseliten ohne Legitimation durch die Versicherten und ohne Plebiszit entscheiden wie das Kassensystem auszusehen hat – und bedenkt man, welche Selektion (Ausbildungserfordernisse, die praktisch nur eine WK- bzw. AK, bzw. SV-interne Besetzung zulassen) nun stattzufinden hat, weiß man, diese Funktionäre werden handverlesene Ideologen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerseite sein – der Klassenkampf als institutionalisierte Betriebskultur.

Eigentlich, und das war tatsächlich meine naive Hoffnung, dachte ich, die Regierung versteht unter „partizipativer Selbstverwaltung“ das, was die Wissenschaft darunter versteht – ein Mitbestimmungsrecht des Bürgers – und ich dachte wirklich, dass hinter diesem Schlagwort eine Revolution steht und die Regierung das 70 Jahre alte Provisorium, Versicherte nur über AK und WK „mitbestimmen“ zu lassen zu Gunsten direkter Demokratie beenden wird.

Nun, das kam nicht. Dafür aber beklagen die Funktionäre der Selbstverwaltungsorgane, dass die Reform ein Angriff auf die Selbstverwaltung wäre – Es kann höchsten ein Angriff auf die Funktionäre sein, denn Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne gibt es lange schon nicht mehr.

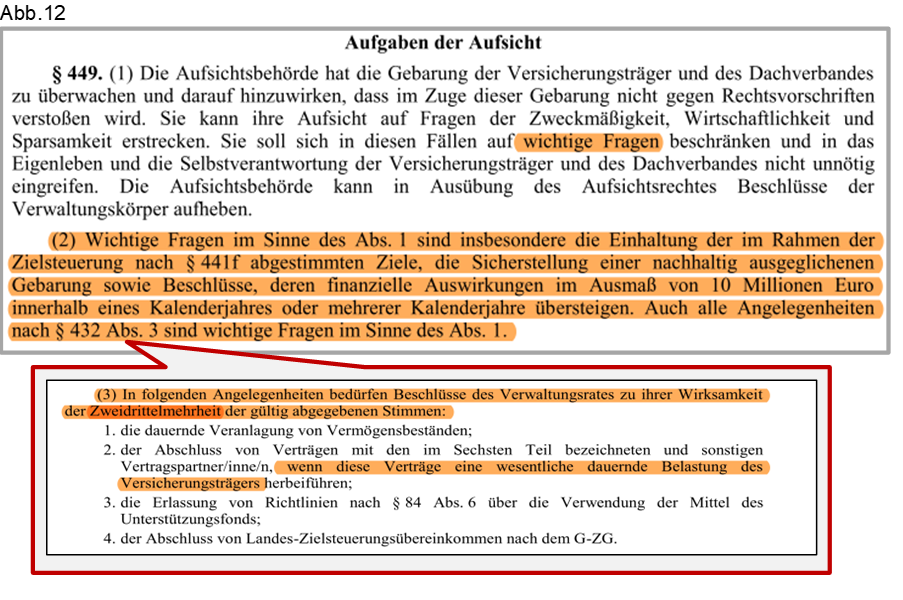

Worauf bezieht sich nun der Vorwurf der Funktionäre nur mehr Handlanger des Ministeriums zu sein? Hier geht es vor allem um die erweiterten Aufgaben der Aufsicht

Ja, theoretisch kann sich das Ministerium nun stärker einmischen – und so etwaige Blockaden innerhalb der Kassen aufzulösen, aber auch wenn es um Abstimmung mit den Landesregierungen geht; Stichwort RSG – Doch ist so eine Einmischung real?

Dieses Aufsichtsrecht wird, wie bisher jedes Aufsichtsrecht im Ministerium, totes Recht sein. Es ist also allerhöchstens eine Rute im Fenster, eine kleine Rute. Es könnte spannend sein, was passiert, wenn die KK eine Machtprobe mit der Aufsichtsbehörde riskieren, ich glaube aber nicht, dass eine Regierung gegen den Korporatismus der Sozialversicherungswelt regieren kann – sehr zu meinem Leidwesen.

Alle Macht den Arbeitgebern?

Ebenfalls dauern zu hören ist, dass die Arbeitgeberseite mehr Gewicht bekommt. Nun, ganz so ist es nicht. Die Entscheidungsgremien wurden umgebaut. Bisher gab es zwei Gremien (Vorstand und Kontrollversammlung), das eine wurde von der Arbeiterkammer, das andere von den Wirtschaftskammer dominiert. Die hätten sich gegenseitig blockieren können, was sie aber in einvernehmlicher Sozialpartnerschaft nicht wirklich oft taten.

Diese beiden Gremien werden jetzt im „Verwaltungsrat“ zusammengeführt. In diesem neuen Gremium wird ein Kuriensystem existieren: eine Arbeitgeber- und eine Arbeitnehmer-Kurie, besetzt von Funktionären der Arbeiter-, bzw. der Wirtschaftskammer. Jede Kurie wählt aus ihren Reihen einen Vorsitzenden. Diese werden sich 1/2jährlich in der Leitung des Verwaltungsrates abwechseln, und auch gegenseitig vertreten. Das gleiche Prinzip gilt dann ebenso für die Hauptversammlungen.

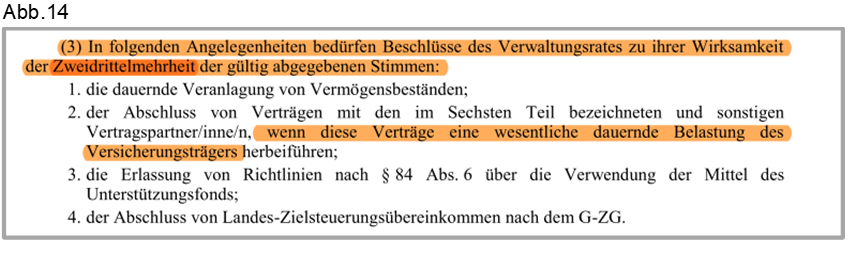

Das spannende bei dieser Neustrukturierung ist, dass bei wichtigen Entscheidungen, also jenen, wo die Aufsichtsbehörde die Rute ins Fenster stellt, eine 2/3-Mehrheit gefunden werden muss, und dort wo es mit einfacher Mehrheit geht, bei Stimmengleichheit der Vorsitzende entscheidet – der aber eben 1/2jährlich wechselt. In dieser Konstruktion sind die beiden Seiten aufeinander angewiesen. Darin eine Umfärbung oder eine Stärkung der Arbeitgeberseite zu erkennen ist nicht nachvollziehbar.

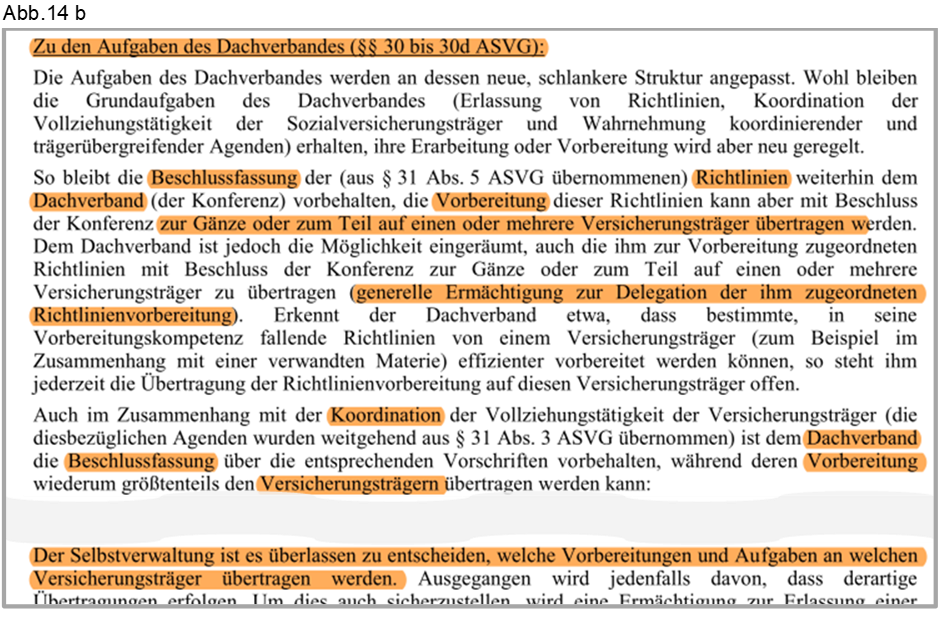

(SECHSTER TEIL: Beziehungen der Träger der Sozialversicherung (des Hauptverbandes) zu den Angehörigen der Gesundheitsberufe und anderen Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern)

(SECHSTER TEIL: Beziehungen der Träger der Sozialversicherung (des Hauptverbandes) zu den Angehörigen der Gesundheitsberufe und anderen Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern)

Genauso wenig ist aber auch eine Verschlankung, bzw. Vereinfachung zu erkennen – im Gegenteil

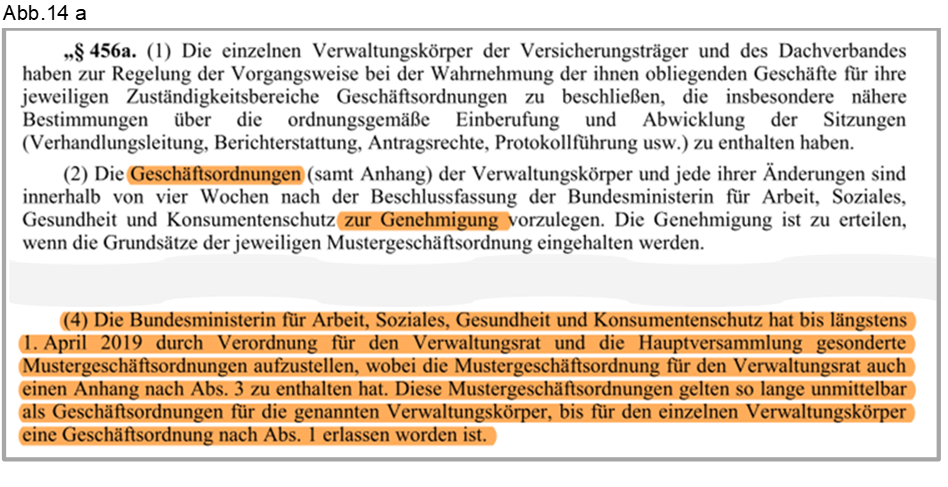

Alle „neuen“ Krankenkassen müssen neue Satzungen und Krankenordnungen beschließen. Und um das zu können, braucht es neue Richtlinien. Und um die zu erlassen, muss es neue Geschäftsordnungen geben. Und weil diese Transformation am Kopf beginnt, warten jetzt alle auf die Muster-Geschäftsordnung des Ministeriums für den Dachverband,

Das mag auf den ersten Blich gar nicht so bürokratisch klingen, und würde wohl in einer Organisation dieser Größenordnung, die ein gemeinsames Ziel hat (Profit?) und dessen Strategie durch eine Zentrale vorgegeben werden kann, funktionieren. Aber ersten hat, wider anders lautenden Meldungen, das Gesundheitssystem keine, für alle geltende Strategie (wäre dem so, müsste man nicht davon ausgegehen, dass zurzeit die Gesundheitsergebnisse innerhalb der Bevölkerung schlechter und die Gesamtkosten höher ausfallen, als dies in einem koordinierten System der Fall wäre), und zweitens wird es keinen Top-Down-Ansatz (vom Ministerium bis zu den Ländern) geben – aber auch keinen Bottom-up-Ansatz, sondern wiedermal einen österreichischen Kompromiss. Denn, es ist eben nicht das Ministerium und noch nicht einmal der Dachverband der entscheidet – praktisch alles kann delegiert werden – kann!

Was wann warum an wen delegiert wird, nobody knows. Klar ist bereits, dass der Medikamenteneinkauf vom Hauptverband nicht in den Dachverband, sondern in die ÖGK wandert. Praktisch heißt das, dass die gleichen Mitarbeiter, die früher für den Hauptverband dieses Thema abgearbeitet haben, nun ÖGK auf dem Türschlid ihre Büros vorfinden werden. An diesen Türschildern liegt es auch, warum die ÖGK nicht in ein anderes Bundesland verlegt wurde, wie kurz überlegt. Diese Mitarbeiter, wollten wohl einfach nicht irgendwohin übersiedeln, sie zu kündigen war nicht erlaubt (Arbeitsplatzgarantie) und neue in der kurzen Zeit einzuarbeiten auch gar nicht möglich.

Neben dem Medikamenteneinkauf gibt es jedoch eine ganze Menge anderer Themen, die abgearbeitet werden müssen, denken wir an die Heilbehelfe (z.B. Inkontinenzartikel, oder Blutzuckermessgeräte) und Hilfsmittel (z.B. Rollstühle), die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, oder auch die Betreuung der Versicherten und Vertragspartnern; alles wurde dezentral organisiert, deswegen gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorgangsweisen – die Inhomogenität in der ambulanten Versorgung kommt ja nicht von ungefähr. Und für alle dieses Vorgangsweisen sind die alten Verhandlungswege vorerst obsolet. Das wiederum heißt, dass es vorerst in diesen Bereichen keine Stabilität, möglicherweise nicht einmal Rechtssicherheit gibt.

Um Stabilität wiederherzustellen, müssen sich die nun agierenden Funktionärseliten der Selbstverwaltung, ohne sich vor Eingriffen durch den Staat oder einem Plebiszit der Versicherten fürchten zu müssen, zusammenarbeiten. Da aber der Klassenkampf als institutionalisierte Betriebskultur gelten wird, tu ich mir echt schwer, vorzustellen, dass die beiden Lager wider die Machtlogik und ohne Zwang von außen das Wohl der Versicherten über ihre Interessen stellen.

Warum ich mir das so schwer vorstellen kann, ist nicht nur theoretischer Natur, das konnte man schon bei der Diskussion über die Ausgabenbremse ganz praktisch beobachten. Es war die NÖGKK, die Patientenverunsicherung über einen Geschäftsordnungstrick betreiben hat, nur um Macht zu demonstrieren. Der Vorsitzende hat entsprechend der Geschäftsordnung eine Sitzung anberaumt, auf der Tagesordnung standen Investitionen in Immobilien und die Verlängerung eines Windel-Vertrages (betroffen 27.000 Patienten). Die Aufsichtsbehörde musste gegen die Immobilien-Invests Einspruch erheben, worauf hin der Vorsitzende die Verlängerung des Windelvertrags von der Tagesordnung nahm, und so einem Beschluss entzog – Meldung an die Medien: „Ausgabenbremse trifft kranke Menschen in einer besonders schwierigen Lebenssituation“

Ich gehe also davon aus, dass Vertragspartner und Patienten in ein politisches Spiel geraten werden, bei dem nie klar sein wird, wer gerade welche Verhandlungsmasse braucht und welche Drohgebärden für richtig hält – eine Vereinfachung der Entscheidungswege ist damit, trotz Reduktion von Verwaltungskörpern, sicher nicht gegeben.

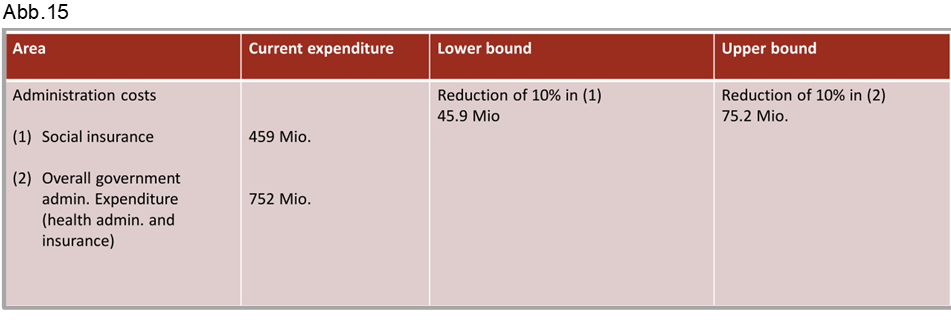

Die Milliarde

Und zu guter Letzt diese unsäglichen Sparphantasien der Regierung. Wenn alles super läuft und viele Jahre ins Land gezogen sind, viel harmonisiert wurde, die Strukturen gestrafft und die Prozesse bereinigt wurden etc, dann kommt eine noch am ehesten als vernünftige zu bezeichnende Studie zu eine Schätzung von 152 Millionen € Einsparung pro Jahre in der Verwaltung (CAVE: diese Rechnung geht von deutlich höheren Verwaltungskosten aus, als die offiziell zugegebenen – das Potential liegt bei etwa 10%!). Die LSE sagt übrigens gar nichts zu dem Thema (das übernimmt Ministerin Hartinger und legt der LSE Zahlen in den Mund). Die LSE geht nämlich davon aus, dass die Verwaltungskosten ohnehin enorm niedrig sind (sie rechnet mit den offiziellen Zahlen, weist aber darauf hin, dass sie nicht sicher ist, ob die stimmen). Ausschließlich in der schnell und Auftraggeber-freundlich handgestrickten Präsentation findet man eine sehr sehr sehr merkwürdige Rechnung, die man aber nicht ernst nehmen sollte.

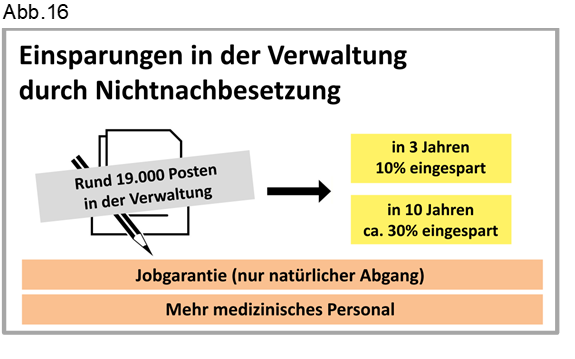

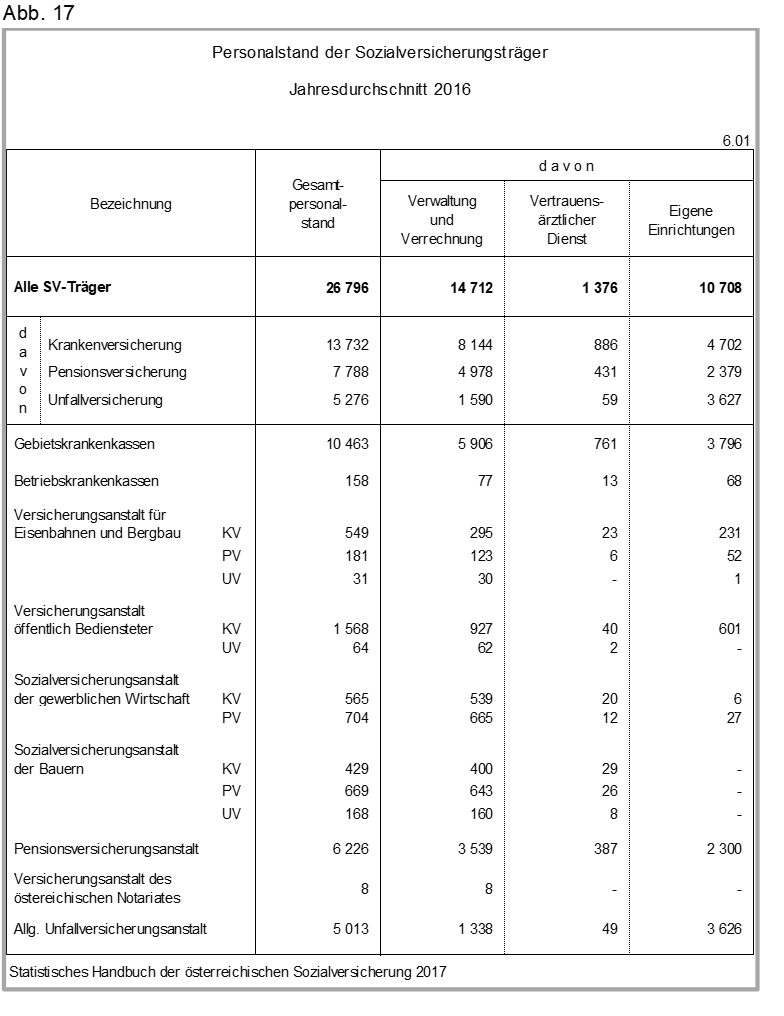

Wie die Regierung in 4 Jahren daraus eine Milliarde machen will? Vermutlich geht es aber gar nicht um eine echte Zahl, sondern um eine die sich gut anhört und /oder anfühlt. Dass die Regierung es mit Zahlen nicht so hat, sieht man auch bei den Personalsparplänen. Denn wo genau hat sie die 19.000 Posten der Verwaltung her, von denen sie in 10 Jahren 30% einsparen will?

In den offiziellen Zahlen der Sozialversicherung finde ich nur etwa 16.000 (inkl. chefärztlichem Dienst). Oder wurde da bereits der politische Erfolg eingepreist? Wenn die offizielle Statistik 2023 nur 16.000 Posten in der Verwaltung ausweist, dann wurden sogar 16% „abgebaut“ (sark)

Warum ist die Aufregung nun so groß?

Am Ende gibt es nach der Reform bei den KK zwei Honorarkataloge weniger (also 11 statt etwa 13), die KFA-Kataloge (bis zu 15) bleiben bestehen – alle müssen mit einer der 10 Ärztekammern verhandelt werden. Neu hinzu kommen 9 Spitalsambulanzkataloge – Nein, es ist nicht gelungen, die Zahl der Vetospieler zu reduzieren, daher ändert sich real nichts, für niemanden, auch nicht für die Patienten und Versicherten. Es ist eine Türschildreform, sonst nichts – daher werden Patienten für gleiche Beiträge auch keinesfalls die gleichen Leistungen erhalten, sondern weiter dorthin gehen müssen, wo Angebot und Honorarkataloge sie hinlenken, und ohne dass sie hier irgendwie mitbestimmen könnten. Und ebenfalls nicht kommen wird die Patientenmilliarde bis 2023, womit also auch die Investition in den Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin nicht kommen kann.

Doch warum ist der Widerstand so heftig? Es ändert sich ja nichts.

Ja, am System ändert sich nichts – jedoch wurden in diesem Werk Boshaftigkeiten eingebaut, die offenbar nur dazu dienen dem politischen Gegner weh zu tun.

Die Zahl der Funktionäre und der hohen Verwaltungsposten wird reduziert. Das alleine würde ja bereits reichen, Widerstand zu erzeugen, schließlich ist mit dieser Reduktion das heikel austarierte Gefüge der Gewerkschaften und ihrer „Erbpachten“ in den einzelnen Kassen in Gefahr. Doch richtig böse wird es, wenn man anschaut, welche völlig neu eingeführten Ausbildungsverpflichtungen auf die Funktionäre, wenn sie es werden wollen, zukommt. Entweder haben sie studiert, oder aber sie müssen jahrelange SV-interne Fort- und Ausbildungen abgeschlossen haben. Wer das nicht nachweisen kann, der darf kein Funktionär mehr sein – und das trifft eine ganze Reihe Funktionäre der Basis, aber auch rote Obleute und deren Stellvertreter – und die nehmend das persönlich! Verständlicherweise. Unverständlich für mich ist aber die Patientenverunsicherung, die mit dem jetzt polemisch aber faktenfrei geführten Machtkampf einhergeht.

[1] LSE-Studie S.62: The KFAs, which are outside the HVSV, seem to have even more generous deviations from the average insurance fund, for example, reimbursing all costs incurred by non-contract providers (as opposed to the 80% offered by other carriers). This, however, raises equity concerns, as insurees can neither choose their fund nor have effective voice options, while paying the same contribution rates.

[2] LSE-Studie S.60: These governing bodies send their chairpersons to form the governing body of the Main Association of Social Security Institutions (HVSV). As a result, both voice and choice for insurees are rather limited, which limits the incentive for carriers to be responsive and innovative.