Auch wenn die Variante vom 27.9.2012 gegenüber der Endvariante – dazwischen liegen Monate politische Verhandlungen, an deren Ende Texte statt klarer und gesetzesfähiger immer unschärfer und unverbindlicher klingen – im Sinne der Versorgungsforschung deutlich besser war, das was rausgekommen ist, kann ernsthaft Grundlage einer echten Reform darstellen.

Die allgemeine Stoßrichtung

Wesentliche Aussage ist, dass unsere Versorgung zielorientiert gestaltet werden soll, wobei Ziele patientenorientiert aufzustellen sind und die Institutionen- Orientierung (also im Wesentlichen Spitalsstandorte und Kassenordinationen) einer integrierten Versorgung weichen soll. Patienten sollen dort behandelt werden, wo es richtig ist, und nicht dort wo gerade eine Gesundheitseinrichtung steht oder/und offen hat („Best Point of Service“).

Messgrößen und Zielwerte sind zu entwickeln und zu implementieren, die die Patientenorientierung sowohl in Ergebnissen, Strukturen und Prozessen messen sollen – es soll also transparent werden, ob der Patient zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle die richtige Leistung erhält.

Rahmenziele werden zwar zentral aufgestellt, aber sie sind dezentral unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten zu konkretisieren. Es sind definitiv keine „zentralistischen“ Diktate. Dezentral bedeutet übrigens auf Ebene der Versorgungsregionen (VR) des Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG), und davon gibt es 32. Es ist also jedes Bundesland weiter unterteilt – das sollte dezentral genug sein.

Dezentral …

Was die Dezentralität betrifft, sind die Aussagen leider aktuell sehr unspezifisch. Zwar reflektiert jeder Text auf den ÖSG, aber sich planungstechnisch explizit auf VR zu konzentrieren, wie es der ÖSG vorsieht und diese dann auf Landesebene zu aggregieren, ist nicht die Rede. Hier würden sowohl die SV als auch die Ärztekammer, die beide Organisationsstrukturen bis auf Bezirksebene aufweisen und daher auch dezentral wirken können, eine sehr wichtige Rolle. Ob die Länder bereits sind hier zurückzutreten um diesen beiden das Feld zu überlassen wird sich erst herausstellen.

Allerdings wäre es sehr wichtig die Planungsebene auf VR-Ebene zu belassen, da sonst für die Länder die Möglichkeit besteht, sich auf „guten“ Regionen“ auszuruhen und „schlechte“ Regionen zu vernachlässigen (wenn ich in der linken einen Eiswürfel, und die rechte in kochendes Wasser halte, ist es statistisch betrachtet für beide Hände angenehm warm). Passiert das, würde es einer weiteren Verschlechterung der Versorgung peripherer Regionen Vorschub leisten und damit eigentlich den Grundsätzen der Reform widersprechen.

… und zielorientiert

Dass es die meisten Messgrößen und Zielwerte in und für Österreich noch nicht gibt, stört wenig. Die wissenschaftliche Literatur dazu, auch wie man solche entwickelt und einführt, ist ausführlich und vielfältig. Aus der Literatur ebenfalls bekannt ist, dass überall, wo man begonnen hat mit Indikatoren zu arbeiten, am Anfang die „Datenunsicherheit“ beklagt wird und darauf aufbauend der Vorwurf erhoben wird, „alle Daten sind falsch“ – das wird auch bei uns passieren.

Die Frage, die sich stellt: Werden unsere Entscheidungsträger jenen Mut und jene Tatkraft aufbringen, diese Eingangsphase durchzuhalten? (bei den doch oft sehr populistisch agierenden Landesfürsten ist das sehr fraglich)

Halten sie durch, dann verschwinden sowohl Datenunsicherheit, als auch Vorwürfe. Wesentlich dabei wird wohl sein, dass die Messgrößen und Zielwerte von Anfang an international vergleichbar sind – und das verspricht die Reform. Ob das dann auch so sein wird, wird wesentlich an den Medien liegen, die sich dann eben auch mit solchen Vergleichen auseinandersetzen müssen, um diese einzufordern und auch richtig interpretieren zu können. Eine rein anekdotische Beweisführung ist auch in den Medien keine gute Idee.

Das Monitoring, also das Beobachten, ob es zu echten, patientenorientierten Veränderungen kommt, und Messgrößen und Zielwerte nicht populistisch gesetzt, verändert oder „retrograd kalibriert“ werden, ist ebenfalls gut und plausibel erklärt. Damit alles nicht nur Schönreden und Schönfärben wird, wird die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) mit der wissenschaftlichen Begleitung und Berichterstattung befasst.

Es ist zu hoffen, dass die GÖG genug unabhängig ist, um auch ungeliebte Ergebnisse publizieren zu dürfen. Im Rahmen der Verhandlungen war die Position der GÖG heftig umstritten. Dass man sich aber darauf einigen konnte, das Monitoring einer neu zu gründenden Gesellschaft innerhalb der GÖG zu übertragen, die Bund, Ländern und Sozialversicherungen gemeinsam gehört, kann als gutes Zeichen dafür interpretiert werden, dass sich die Systempartner gegenseitig vertrauen wollen.

Wenn der Schulterschuss zwischen Ländern und SV klappt, könnten sogar die vorgeschlagenen Sanktionen erstmals scharf sein, da bei Versäumen der Ziele die GÖG Berichte erstellt werden, die, analog Rechnungshofberichten, veröffentlicht werden müssen. Transparenz eignet sich hervorragend, um Veränderungen positiv zu gestalten.

Bedarfsorientierte, integrierte Versorgung

Klar festgehalten wird, dass die Leistungsangebote in allen Sektoren (also vor allem Spitäler samt Ambulanzen und Kassenordinationen) aufeinander abgestimmt werden müssen. Patienten sollen, entsprechend der Idee der integrierten Versorgung, an der richtigen Stelle behandelt werden – genannt: „Best Point of Service“. Wo das ist, wird aber nicht von Wien dekretiert, sondern ist in jeder der 32 Versorgungsregionen festzulegen. Die Konsequenz dieses Denkens ist, dass hinkünftig eben nicht mehr in Kassenordinationen und Spitalsstandorten, sondern in den Kategorien „ambulante Versorgung“, „stationäre Versorgung“ und Patientenbedarf geplant werden soll – das Stichwort hier heißt „Versorgungsauftrag“.

Parallelstrukturen oder Überkapazitäten sind zu verhindern bzw. abzubauen. Ja, da steht wirklich „abbauen“ drinnen! Ob damit endlich die kleinen Spitäler verschwinden? Tenor jedenfalls ist, dass die ambulante Versorgung der stationären vorzuziehen ist.

Im ambulanten Bereich festgehalten ist, dass (Rand)Öffnungszeiten ein wesentliches Qualitätskriterium sind. Damit könnte es endlich zu Gruppenpraxen kommen, die nicht an der Finanzierungslogik, sondern am Patenten-Bedarf ausgerichtet sind. Die jetzigen Rahmenbedingungen haben zu gerade einmal einer Hand voll Gruppenpraxen geführt, die noch dazu so aufgestellt (sowohl örtlich, als auch organisatorisch) sind, dass sie kaum geeignet sind, die Patientenströme vom Spital wegzuhalten.

Grund für den jetzigen Optimismus (Anläufe einer Reform gibt es ja seit Jahrzehnten) ist, dass ein funktionierendes „Geld folgt Leistung“-System fixiert wird, das dafür sorgt, dass reales Geld aus der stationären in die ambulante Versorgung fließt. Auch wenn es für Außenstehende schwer vorstellbar ist, Spitalsambulanzen werden aktuell über die Bettenstationen quersubventioniert (die eigenen Einnahmen decken im Schnitt nur 25% der Kosten), und noch nie hat ein Cent den Weg aus dem Spital nach „draußen“ gefunden, selbst wenn durch Kassen Maßnahmen gesetzt wurden, die lächerlich hohe Zahl der Spitalsaufnahmen zu reduzieren.

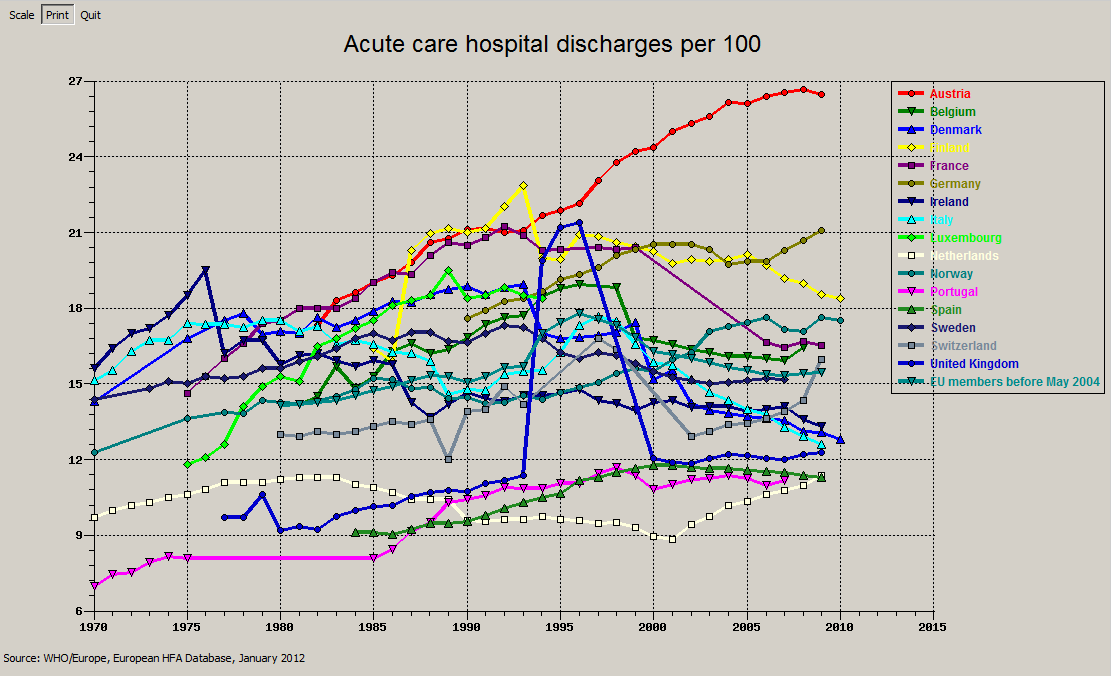

Abb.: Entlassungen pro 100 Einwohner im internationalen Vergleich

Der Bundes- Zielsteuerungsvertrag

Was die Zielorientierung betrifft, werden eben zentral Rahmenziele aufgestellt, die dezentral – also wieder in den 32 VR – unter Berücksichtigung regionale Besonderheiten zu konkretisieren sind. Klingt abstrakt und ist es auch (noch)!

Wie könnte das konkret aussehen? Klare Aussage dazu gibt es zwar nicht, aber der Gesetzestext lässt im Grunde nur folgendes zu.

Gehen wir davon aus, dass die Politik es diesmal ernst meint, und keinen Papiertiger beschlossen hat, dann stehen am Anfang Ziele, die auf Bundesebene beschlossen und im Bundes-Zielsteuerungsvertrag fixiert werden müssen (bis 30. Juni 2013). Da die Ziele gemessen können werden müssen und zudem international vergleichbar sein sollen, werden sie sich vermutlich an der OECD oder der WHO orientieren. Und das könnte beispielsweise so aussehen:

Bundesziel: Senken der Spitalsaufenthalte (entsprechend OECD- Definitionen – nach den WHO Definitionen würde die Situation anders aussehen!) bis 2016 von derzeit etwa 26,5 pro Hundert Einwohner auf 24,5. Die Reduktion soll durch Vermeidung von Spitalsaufenthalten von Patienten, die ambulant behandelbar sind, erreicht werden.

Es geht also um die Reduktion der Hospitalisierungrate bei Patienten mit „Ambulatory care sensitive conditions”. Solche Conditions sind z.B. bei Diabetes, COPD, chronisches Herzversagen, Hypertonie häufig. Es ist anzunehmen, dass mindestens 9 der 26.5 Spitalsaufenthalte bei adäquatem Ausbau der ambulanten Versorgung vermieden werden könnten

Eine Reduktion auf 24,5 bis 2016 ist nicht gerade ein sehr ambitioniertes Ziel. Und um die Dimensionen praktisch einordnen zu können: Deutschland hat 23,7 Aufnahmen pro 100 Einwohner, der EU-Schnitt liegt bei 17,6, der OECD-Schnitt bei 15,8;. Die Reduktion auf 24,5 bedeutet, dass etwa 160.000 Spitalsaufenthalte vermieden werden sollen (150.000 wurden bereits als Ziel von Alois Stöger ventiliert). Pro Kassenfacharzt sind das also etwa 40 Patienten pro Jahr, die, unter Einbindung der Hausärzte so ambulant zu versorgen / betreuen wären, dass kein Spitalsaufenthalt nötig wird!

Die Landes-Zielsteuerungsverträge

Das Bundesziel muss nun auf Bundesländer und die 32 VR runtergebrochen werden. So hat OÖ mit etwa 30 Aufnahmen deutlich mehr zu tun, als z.B. die Steiermark mit 25.

Um patientenorientierte Ziele zu vereinbaren, kann man wieder OECD-Daten heranziehen. So liegt bei uns die Hospitalisierungsrate von Diabetikern bei 350 pro 100.000 Einwohner, der EU-Schnitt bei 160, bei der COPD beträgt unsere Aufnahmerate 310, in der EU 184. Analysiert man die Hospitalisierungsrate jeder Patientengruppe in jedem Bundesland werden wohl überall andere Patientengruppen im Fokus liegen müssen, weil eben in jedem Bundesland die Versorgung unterschiedlich ist.

Neben den durch die OECD definierten Patientengruppen könnten aber auch andere gewählt werden – wobei man hier weniger auf internationale Daten reflektieren könnte als grundsätzlich mehr auf die unterschiedlichen Hospitalisierungsraten in den einzelnen Bundesländern (einen ähnlichen Ansatz wählt beispielsweise UK, dass weniger auf internationale Vergleiche setzt und dafür die Variation verschiedener Parameter darstellt, um der Regionen die Möglichkeit zu geben, voneinander zu lernen )

Ein Beispiel für solche Patienten wären jene mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen CED (Collitis Ulcerosa und Morbus Crohn).

Etwa 40.000 Menschen leiden daran – und sie leiden wirklich. Schmerzen sind ein täglicher Begleiter, sie müssen lebenslang Medikamente mit heftigen Nebenwirkungen einnehmen, werden oft operiert, erkranken häufig an Dickdarmkrebs (Krebsangst!) und verlieren wegen häufiger Krankenstände ihre Arbeit. Die Lebensqualität ist erheblich eingeschränkt.

Das ist zudem sehr teuer. Alleine die direkten Kosten liegen bei etwa 4.000 Euro pro Jahr (zusätzlich zu den „normalen“ Gesundheitskosten). Indirekten Kosten, etwa durch Arbeitslosigkeit, verdoppeln diesen Wert rasch.

Um diesen Patienten nachhaltig helfen zu können, ist es nötig, sie lebenslang medizinisch gut zu begleiten; ihre Blutwerte müssen kontrolliert werden, sie brauchen regelmäßig Darmspiegelungen, müssen motiviert werden, ihre Medikamenten zu nehmen, brauchen Hilfe zur Selbsthilfe – werden Patienten so, eben integriert; versorgt, erhöht sich deren Lebensqualität und senkt die Kosten.

Die Häufigkeit der Spitalsaufnahmen gilt international als (ein) Qualitätsindikator für die Qualität der Versorgung dieser Patienten – und die variiert in den einzelnen Bundesländern (für die Versorgungsregionen liegen dafür offizielle Zahlen nicht vor – ein Manko!) doch erheblich.

Im Burgenland müssen diese Patienten statistisch betrachtet alle 1,6 Jahre stationär behandelt werden. Ganz anders im „besten“ Bundesland, Tirol, dort ist es nur alle 7,1 Jahre; Wien ist mit 6,5 Jahre ähnlich gut, Oberösterreich mit 3,5 Jahre dafür wieder schlechter.

Wie die Bundesländer auch vorgehen wollen, praktisch jedes muss eigene Ziele und Maßnahmen setzen, da die Ausgangslage ganz offensichtlich unterschiedlich ist. Und, wenn es nach der Reform geht, müssen sich diese Ziele und Maßnahmen an Patientengruppen orientieren, bei denen sie, nach entsprechender Analyse, Verbesserungspotential identifizieren; Länderziele könnten dann so aussehen:

Landesziel für die Versorgungsregion XY: Reduktion von Spitalsaufenthalten bei Patienten mit Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von X auf Y Aufenthalte pro 100.000 Einwohner, durch Implementierung ambulanter Versorgungskonzepte.

Solche Versorgungskonzepte werden nicht auf Ebene der VR möglich sein, sondern müssen auf Bezirksebene individuell entwickelt werden, um dann auf der VR aggregiert zu werden. Die Versorgungswirksamkeit der ambulanten Einrichtungen ist zu durchleuchten, vom Hausarzt bis zum spezialisierten Facharzt müssen Anlaufstellen (Best Point of Service) definiert werden, die Leistungsspektren müssen abgestimmt und Versorgungspfade festgelegt werden, und schließlich müssen Betreuungskonzepte, z.B.: via e-Health, implementiert werden. Und damit alle Einrichtung so zusammenspielen, dass der Patient zum „Best Point of Service“ geleitet wird, müssen die Leistungsanreize abgestimmt werden.

All das muss in den Landes-Zielsteuerungsvertrag mit dem Bund (abzuschließen am 30. September 2013) eingearbeitet und danach abgearbeitet werden.

Kostendämpfung! Ein schönes Wort

Mit der Verlagerung von stationär zu ambulant ist eine beachtliche Einsparung möglich – sowohl bei direkten, als auch indirekten Kosten. Und wenn vermeidbare Spitalsaufenthalte vermieden werden, steigert das den Patientennutzen. Selbst unter Einrechnung von Kostenremanenzphänomenen beim Abbau stationärer, und Kosten für den Aufbau ambulanter Kapazitäten könnte bei besserer Versorgung genug „übrig“ bleiben, um im Finanzrahmen zu bleiben.

Weil es aber bei diesem Umbau auch zum Abbau kommen muss, wird das nicht problem- und reibungslos ablaufen. Allerdings, sind die Reformschritte, wie bereits erwähnt, sehr moderat, sodass der Umbau langsam von statten gehen kann und keine großen Probleme machen müsste – vorausgesetzt, alle wesentlichen Akteure, v.a. die Ärztekammern, erkennen, dass der Umbau nötig ist. Doch genau da sehe ich Probleme.

Man sieht bereits anhand des Ziels, 150.000 Spitalsaufnahmen zu vermeiden, dass die Politik nicht sehr ambitioniert vorgeht. Dass drückt sich dann auch in den Finanz-Zielen aus.

Positiv muss festgehalten werden, dass es endlich dazu kommt, dass der Finanzdeckel nicht nur für Kassen, sondern auch für Spitäler gilt. Ein nicht unwesentlicher Grund für unsere extreme Spitalslastigkeit liegt darin, dass Spitalsausgaben ungedeckelt sind, aber die Kassen seit jeher einen Deckel haben, der einfach eine Zeit lang über Schuldenaufbau nicht stark spürbar war – bis zu dem Augenblick, als eine Kassen-Pleite durch das Kassensanierungspaket abgewendet werden musste. Werden Spitalskosten nun wie die Kassenausgaben gedeckelt, dann ist eine Leistungsverschiebung von stationär zu ambulant die logische Folge – bei zunehmend frei werdenden Mitteln, weil eben die Effizienz der ambulanten Versorgung die der stationären weit übersteigt. – das zeigen zumindest alle Studien aus dem Ausland. Bei uns werden solche Studien (noch) nicht gemacht.

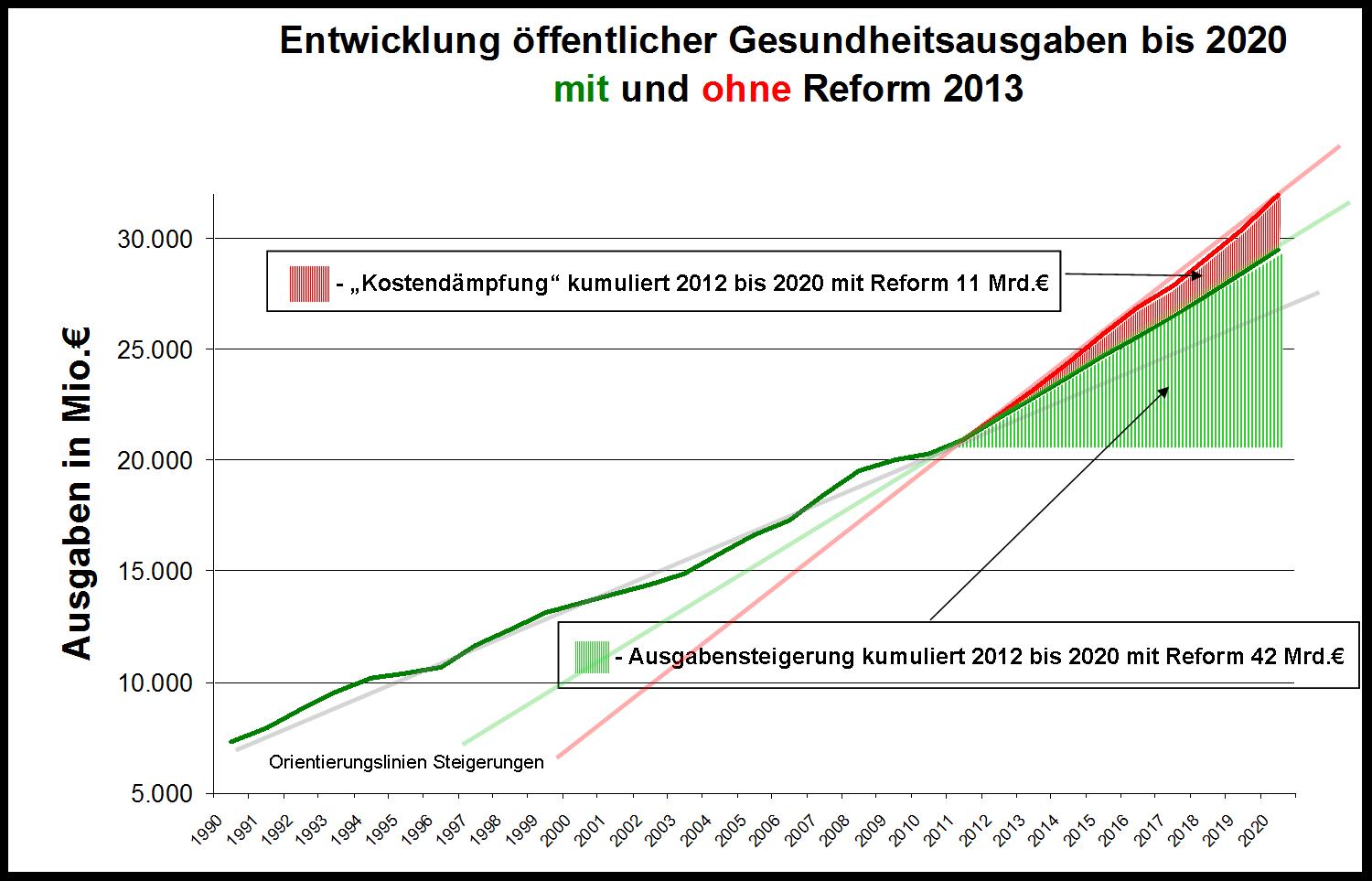

Abb.: Entwicklung öffentlicher Gesundheitsausgaben mit / ohne Reform

Die angenommene Kostenentwicklung OHNE Reform (rote Linie) setzt einen kaum erklärbaren Anstieg ab 2012 voraus (beachte die „Orientierungslinien Steigerungen“ in der Grafik). Dieser Anstieg wurde politisch festgelegt. Je höher die angenommenen Wachstumsraten sind, desto leichter lässt es sich dann nämlich realiter „Einsparen“. Die Entwicklung MIT Reform (grüne Linie) zeigt immer noch einen deutlich höheren Anstieg, als in den letzten Jahren (graue Orientierungslinie) zu beobachten war, also auch hier wurde sehr vorsichtig vorgegangen, um nur ja nicht den politischen Erfolg zu gefährden. Die Fläche zwischen roter und grüner Linie ergibt dann die mehrfach kolportierten 11 Mrd.€, die bis 2020 „einzusparen“ sind. Stellt man diese Einsparungen den mindestens 230 Mrd.€ Gesamtausgaben zwischen 2012 und 2020 gegenüber, sieht man rasch wie wenig Ambition und Risiko in diesem Zahlenwerk liegt. Aber politisch betrachtet ist so ein vorsichtiges Vorgehen nicht dumm, nimmt es doch, oder sollte es wenigstens, den Kritikern den Wind aus den Segeln, die das Kaputtsparen proklamieren.

Fazit: noch nie hat ein ausgereifterer Vorschlag die politischen Verhandlungen überlebt, daher war eine echte Reform nie realistischer als jetzt. Großer Wermutstropfen, wie bei jeder Gesundheitsreform bisher, alle neuen und alten Gremien, die für die Umsetzung der Reform nötig und verantwortlich sind, entziehen sich der parlamentarischen oder oppositionellen Kontrolle! Dass die Ärztekammer nicht dabei ist, ist daher selbstverständlich, und so wie sie sich benimmt auch alles andere als ein Wermutstropfen.

Warum wehrt sich die Ärztekammer dagegen, statt aktiv an Umsetzung und (noch wichtiger) Umsetzungskontrolle mitzuarbeiten? Dazu sollte man hier weiter lesen